MonicArt

monica Morandi

Il mercato come Dio:

il neoliberismo e la rovina delle economie mondiali

«Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti.»

J.M.Keynes

All’alba del XXI secolo il sistema mondo si configura come una giungla dominata da predatori economici, mossi dalla volontà di potenza e decisi ad appropriarsi dei risparmi, del capitale, dei patrimoni e degli assets strategici delle economie più ghiotte e più ricche. Come in ogni giungla, vige la legge del più forte – mors tua vita mea – e il più debole ha poche o nessuna tutela. I forti sono pochi e costituiscono il vertice di una piramide altissima e dalla cima stretta ed elitaria, mentre in basso sta una massa di cittadini sempre più poveri, che formano la larga base della piramide. In mezzo a questi due poli antitetici si situano, oltre ad una classe media sempre più fragile e il cui potere d’acquisto è sempre più eroso, una miriade di vassalli e di servi di rango più o meno elevato. Questi intermediari, opportunamente installati a vario livello nelle posizioni utili alle élite, svolgono funzioni di collegamento tra i piani alti e quelli bassi, eseguono quanto loro comunicato dall’alto e lo impartiscono ai livelli inferiori, assicurando, inoltre, che nessuno di questi costituisca una reale minaccia al sistema di potere.

Questa è attualmente la condizione delle cittadinanze – la base della piramide – ovunque nel mondo. Ma non lo è sempre stata. C’è stato un tempo, dopo la seconda guerra mondiale, in cui il sistema economico dei paesi occidentali, pur con le sue frizioni e contraddizioni, garantiva una ben diversa qualità di vita alle popolazioni grazie al connubio tra economia e responsabilità sociale su cui si fondava. I paesi erano in crescita e le loro economie fiorivano. La politica, pur consapevole degli equilibri internazionali, era al servizio dello stato, non delle élite, e aveva una visione, una progettualità sia a livello interno che in politica estera. Questo tempo è finito negli anni ’70 del secolo scorso, quando al modello economico basato sulla solidarietà se ne è sostituito un altro, di stampo neoliberista, basato sull’individualismo più sfrenato e propugnatore di un capitalismo di tipo finanziario e speculativo molto aggressivo, del tutto indipendente dalla politica e dalla responsabilità nei confronti dei cittadini e degli stati.

In questo percorso intendo mettere in luce come il venir meno del primato della politica sull’economia sia alla base del costante declino delle economie dei paesi occidentali e, di riflesso, di quelli in via di sviluppo. E come solo la restaurazione della centralità dello stato possa modificare questa situazione.

⁎⁎⁎⁎⁎

Lo scenario internazionale dal dopoguerra alla fine degli anni ’60:

i democratici al potere

Nel 1945 la guerra è finita, la Germania è sconfitta. Gli Stati Uniti decidono di mostrare subito al mondo la loro devastante potenza e sganciano due bombe atomiche sulle città di Hiroshima e Nagasaki, radendole al suolo. Inizia la guerra fredda, la contrapposizione ideologica, politica e militare tra le due superpotenze uscite vincitrici dal conflitto mondiale, Usa e Urss. L’Europa viene divisa in due blocchi, quello ovest delle democrazie liberal-capitaliste e parlamentari, sotto l’influenza americana, e quello est delle cd. “democrazie popolari”, che finiscono sotto l’orbita sovietica e vedranno una ristrutturazione delle loro economie in senso comunista e socialista. Dirà Winston Churchill, nel celebre discorso di Fulton (Missouri) del 5 marzo 1946: Da Stettino, sul Baltico, a Trieste, sull’Adriatico, una “cortina di ferro” è scesa attraverso il continente. Berlino diventa l’emblema di questa contrapposizione: la città è divisa in due settori, quello americano a ovest e quello sovietico a est. Nel 1949 gli stati dell’Europa occidentale entrano nella Nato, l’organizzazione militare per la difesa dei paesi membri a guida statunitense. I paesi europei del blocco comunista dal 1955 fanno parte del Patto di Varsavia, il trattato di cooperazione e mutua assistenza militare a guida sovietica nato in risposta al Patto Atlantico. Inizia il riarmo. La corsa agli armamenti è la competizione per la supremazia militare e nucleare tra le due superpotenze, che si lanciano in uno sviluppo senza sosta di arsenali nucleari e armi belliche di devastante portata.

Sul piano economico, l’Europa occidentale, distrutta dalla guerra, viene ricostruita con gli aiuti del Piano Marshall (ERP - European Recovery Program), con cui gli Stati Uniti dal 1947 al 1951 stanziano oltre 15 miliardi di dollari per la ristrutturazione economica in senso capitalista dei paesi dell’orbita occidentale. Negli anni ‘50 i processi di industrializzazione messi in moto grazie agli aiuti del Piano Marshall generano benessere ovunque. Lo sviluppo tecnologico rende disponibili per le popolazioni occidentali, decise a lasciarsi alle spalle gli orrori della guerra, tutta una serie di nuove opportunità di lavoro, di beni, di agi e di divertimenti. Gli anni ’50 e ‘60 passano alla storia come gli anni del boom economico, che rappresentano il culmine di questo processo di crescita. Nasce la società del benessere e dei consumi.

Politicamente, a livello internazionale è il trionfo del liberalismo progressista e della sinistra democratica, che aveva preso piede negli anni del New Deal rooseveltiano e che da allora regna incontrastata. L’elezione di Franklin D. Roosevelt alla presidenza nel 1933 aveva inaugurato questo corso, instaurando un ordine democratico che sarebbe durato fino alla fine degli anni ’60. Il centro propulsivo della politica e dell’economia ruota attorno alle teorie keynesiane. I programmi economici e le riforme degli anni ‘30, che avevano visto la partecipazione di esponenti socialisti, negli anni’50 avevano lasciato il campo a movimenti e coalizioni di forze più moderate, autenticamente liberal e progressiste, che avevano raccolto il consenso della middle class, il nucleo di base della società americana, e che per questo avevano preso il nome di Vital Center.

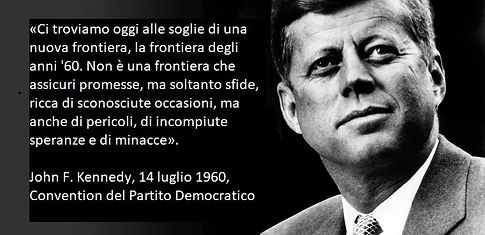

Nel 1960 John F. Kennedy, esponente di spicco della cultura liberal, cattolico in un paese da sempre ostile al cattolicesimo, vince le elezioni presidenziali contro il candidato repubblicano Richard Nixon grazie all’appeal personale e ai valori e agli obiettivi della Nuova frontiera. Si trattava di un grandioso programma politico ed economico con cui l’America avrebbe potuto affrontare le sfide che il nuovo decennio poneva.

In politica estera si doveva favorire una distensione con l’Urss e invertire l’escalation militare iniziata nel decennio precedente con la politica del riarmo. Contestualmente, si doveva intervenire nel Terzo mondo a sostegno dei gruppi di guerriglia anticomunisti, cosa che avrebbe portato, negli anni, ad una intensificazione dell’impegno militare nel sud-est asiatico e in Vietnam.

Sul piano interno si doveva intervenire a favore dei gruppi sociali più svantaggiati, favorendo una serie di programmi di lotta alla povertà e alla disoccupazione e, più in generale, si doveva promuovere una serie di riforme che garantissero un aumento del benessere materiale per tutti. Si doveva quindi intervenire con forza per garantire la piena integrazione degli afroamericani tramite una serie di leggi contro la discriminazione razziale nei luoghi pubblici, soprattutto a livello scolastico. L’obiettivo era porre fine al regime di segregazione giustificato dalla dottrina separati ma uguali legittimata dalla sentenza della Corte Suprema nel processo Plessy v. Ferguson del 1896 e ancora in essere.

Dopo l’assassinio di Kennedy a Dallas nel 1963, queste politiche vengono portate avanti sotto il suo vice, Lyndon Johnson, che nel 1964 è riconfermato alla presidenza proponendo gli ideali della Grande società. A livello interno, in questi anni scoppia apertamente il movimento per i diritti civili degli afroamericani, sotto la guida del reverendo Martin Luther King. Nella seconda metà degli anni ’60 il movimento si radicalizza con l’emergere di gruppi rivoluzionari come le Black Panthers, che rifiutano i metodi di King ispirati alla non violenza e si dichiarano fortemente ostili ai processi di integrazione graduale propugnati dalla politica. Sono anni di scontri e di violenze tra gli attivisti afroamericani e la polizia, soprattutto nelle aree urbane di Los Angeles, Washington e Detroit.

Sul piano internazionale la corsa agli armamenti, dopo la crisi missilistica di Cuba del 1962 che aveva portato il mondo sull’orlo del conflitto nucleare, ha un freno. Negli anni ‘60 hanno inizio una serie di dialoghi tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica per un’inversione di tendenza. La fase più cruenta della guerra fredda è passata e inizia la distensione, caratterizzata dalla volontà di mantenere un equilibrio di potenza tra i paesi dei due blocchi. Nel 1968 viene firmato il Trattato di non proliferazione nucleare. Gli accordi sul disarmo e sulla limitazione degli armamenti continueranno per tutti gli anni ‘70 e sfoceranno nei trattati Salt I e Salt II.

Sul piano sociale e culturale, il ‘68 è un anno destinato a fare storia. In Europa, soprattutto in Francia e in Italia, è l’anno dell’esplosione della contestazione studentesca. I giovani, con atti di protesta, manifestazioni e occupazioni, mettono in discussione tutto: la politica, le strutture sociali e famigliari tradizionali, l’autorità dello stato, della religione e del padre, i rapporti di classe e i tabù sessuali. In altre parole, contestano l’intero sistema di potere. I movimenti giovanili della contestazione, massicciamente di sinistra, nascono in seno al fenomeno sociale della controcultura che aveva investito tutti gli anni ’60 e i cui ideali anticonformisti e antitradizionalisti avevano influenzato ogni campo, dall’arte alla musica alla letteratura al cinema. I musicisti sono particolarmente attivi: Bob Dylan, Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison sono diventate icone imperiture di quegli anni. In America, dove la controcultura ha origine, nascono una serie di movimenti che si ispirano alla non violenza, come il movimento degli hippie e il movimento pacifista, che fanno dell’antimilitarismo la loro bandiera. Per tutti il centro della contestazione è la guerra del Vietnam, che proprio nel periodo 1967-68 si intensifica e verso cui, per la coscrizione di massa obbligatoria, i cittadini americani sono convogliati. L’obiezione di coscienza come rifiuto del servizio militare entra nel dibattito pubblico, anche a seguito dei numerosi atti di protesta di giovani pacifisti e obiettori.

La sinistra (da quella progressista a quella più radicale o New Left, sorta nel 1960) in questo periodo fa sentire la sua voce ovunque e, tuttavia, sul piano politico e culturale, è proprio nel 1968 che per i liberal comincia un declino che sarà inarrestabile. I quattro eventi più importanti di quell’anno costituiscono per il progressismo altrettanti colpi mortali:

1) nei primi mesi dell’anno le truppe americane in Vietnam vengono duramente attaccate dai vietcong a seguito dell’Offensiva del Tet del 31 gennaio. Gli Usa, dopo una battaglia sanguinosa, riescono a non perdere Saigon, ma l’effetto dell’offensiva sull’opinione pubblica americana è devastante e porterà ad un’ulteriore intensificazione dei sentimenti antimilitaristi. Il peso reale delle forze in campo, al di là dei proclami ottimisti del governo americano, sono ora ben chiari e il presidente viene accusato di aver mentito. La strategia democratica sulla gestione del conflitto è fortemente messa in discussione e Johnson, a seguito anche del fallimento delle trattative di pace che aveva tentato di realizzare, decide di fermare l’escalation militare in corso;

2) il 31 marzo, in un discorso alla televisione nazionale, Johnson annuncia di non ricandidarsi alle elezioni presidenziali di quell’anno. A fine agosto, in un clima di forti tensioni e scontri con la polizia, alla Convention del Partito Democratico di Chicago viene nominato come candidato anti-Nixon il vicepresidente Hubert Humphrey, visto come continuatore delle politiche Johnsoniane e criticato da buona parte dell’elettorato democratico;

3) il 4 aprile Martin Luther King viene assassinato a Memphis, lasciando il movimento afroamericano orfano del suo leader più amato e carismatico;

4) il 6 giugno Robert Kennedy, fratello di J.F.K. e candidato di punta del partito democratico alle primarie, viene assassinato all’Ambassador Hotel di Los Angeles al termine di un meeting elettorale con i suoi sostenitori.

Tutti i simboli del progressismo americano sono colpiti. Le elezioni presidenziali di novembre vengono vinte da Nixon, che si rifà così della sconfitta subita otto anni prima e che nel 1972 addirittura stravincerà le elezioni, totalizzando ben 520 Grandi Elettori su 538 con un consenso di più del 60% degli aventi diritto. Il 1968 è quindi l’anno in cui il pendolo politico gira a destra. La classe media, negli anni ‘50 espressione e nucleo fondamentale del Vital Center, con il suo voto esprime la volontà di dare una svolta, mostrandosi molto più cauta verso i movimenti liberal e progressisti e trasferendo la sua preferenza verso il partito repubblicano. Forti di questa vittoria, le ideologie neoconservatrici e reazionarie, anche religiose, cominciano a diffondersi nel paese.

Una serie di fattori aveva favorito la vittoria dei repubblicani. Le forti tensioni sociali, gli sconvolgimenti e le violenze degli anni ’60 avevano innescato ovunque in America la voglia di tornare ad una situazione di ordine e normalità. La New Left (socialisteggiante) era percepita come sovversiva e disgregatrice di quei valori originari su cui l’America si fondava. La maggioranza della popolazione, di destra e di sinistra, che lavorava, pagava le tasse ed era fedele ai valori americani tradizionali – la maggioranza silenziosa – era stanca della confusione e della conflittualità sociale, della distanza generazionale che si faceva sempre più grande a causa della contestazione giovanile, e della piega disastrosa che aveva preso la guerra del Vietnam. In particolare, il conflitto vietnamita alla fine degli anni ’60 era ormai diventato un pantano da cui gli Usa non riuscivano ad uscire. Inoltre il massacro di My Lai del 1968, avvenuto con il nulla osta delle autorità politiche e militari e reso pubblico più di un anno dopo, aveva fatto capire agli americani che i loro giovani non erano in Vietnam per combattere un pericoloso nemico ma per uccidere spietatamente dei civili innocenti, donne, bambini e anziani. I soldati americani da eroi nazionali erano diventati degli assassini.

Insomma, c’è voglia di cambiamento e di ridare lustro all’America e Nixon, facendosi interprete dei desideri e della volontà della maggioranza silenziosa, ha incarnato agli occhi di tutti questo cambiamento.