MonicArt

monica Morandi

Le politiche neoliberiste in Europa

La crisi greca

La crisi greca è stata una mostruosa operazione di appropriazione indebita, da parte dell’alta finanza e del sistema bancario francese e tedesco, delle ricchezze e del patrimonio di uno stato debitore, la Grecia, e delle risorse economiche dei cittadini degli altri stati europei.

In una società ideale dove regnano libertà e giustizia i congiurati di un simile delitto dovrebbero finire alla sbarra per alto tradimento nei confronti di quegli stati e di quei cittadini, ed essere condannati alla pena più grave. Ma in un sistema corrotto e basato sui rapporti di forza come quello in cui viviamo i potenti trovano sempre il modo di far valere le loro ragioni e per essi dunque, alla fine dell’operazione, ci sono stati lauti guadagni, premi e buonuscite, a cui sono seguiti alzate di calici e festeggiamenti, consumati con autocompiacimento ed esultanza trionfale.

⁎⁎⁎⁎⁎

Negli anni più recenti il declino delle economie europee ha preso il volto della crisi del debito sovrano del 2010-2011, che è originata dalla crisi dei subprime americana del 2008 e che ha colpito particolarmente i paesi della periferia d’Europa, più vulnerabili a causa dei bassi tassi di crescita del PIL e dell’alto indebitamento accumulato nel tempo (e per questo chiamati con disprezzo PIIGS – Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna). Le turbolenze della crisi sono state amplificate anche dall’intervento delle agenzie di rating internazionali, che costantemente abbassavano il merito di credito dei paesi europei in difficoltà e delle loro banche o delle banche con consistenti esposizioni in titoli pubblici di quei paesi.

Per scongiurare il rischio di un’insolvenza sovrana, ossia che la crisi impedisse agli stati di poter ripagare i debiti contratti con il sistema bancario, la Troika (Commissione Europea, BCE e FMI) in collaborazione con il governo tedesco ha adottato un piano “di salvataggio” consistente nel concedere ulteriori prestiti ed esigendo in cambio l'istituzione di politiche di austerità, ossia di contenimento della spesa.

La Grecia rappresenta il caso più emblematico degli effetti negativi che le politiche di austerity hanno avuto su un paese già molto vulnerabile: è uno dei paesi che ha fatto di più “i compiti” della Troika e nonostante questo, o forse dovremmo dire proprio per questo, la sua situazione è nettamente peggiorata dall’inizio della crisi.

La crisi greca mostra anche con chiarezza la brutale gerarchia dei rapporti finanziari e del potere europeo e internazionale: a perdere sono stati solo i piu poveri e i più deboli, mentre i ricchi finanziatori e i banchieri ne sono usciti a spese dei primi.

C’è un’immagine che rappresenta con grande sagacia tutto questo. È la copertina del New Yorker del 22 agosto 2011, che mostra quali passeggeri si salvarono durante l’affondamento del Titanic del 1912: i più ricchi. Per loro il Titanic fu una brutta esperienza, un grosso spavento della durata di qualche ora, il tempo di raggiungere il Carpathia che li avrebbe portati a riva - con le scialuppe che partivano mezze vuote per farli stare più comodi - e la vita sarebbe continuata.

I più poveri, invece, che viaggiavano in 3° classe, erano segregati nelle stive in ottemperanza alle leggi americane sull’immigrazione e lì furono lasciati dal personale di bordo dopo l’impatto con l’iceberg per evitare la competizione alle scialuppe che scarseggiavano. Per loro il Titanic non fu un’avventura, ma il viaggio verso una morte atroce.

Quella che segue è un’analisi dei dati e dei fatti piu importanti della vicenda greca.

Dal 2010, attraverso tre piani di aiuti (maggio 2010: 110 miliardi di euro da distribuire entro febbraio 2012; marzo 2012: 130 miliardi di euro da distribuire entro giugno 2015; luglio 2015: 82-86 miliardi di euro da distribuire entro agosto 2018) per la Grecia sono stati stanziati in totale 323 miliardi di euro in prestiti, erogati in larga parte dai paesi dell'eurozona con vari strumenti, per un 6% dalla BCE e per un 10% dal FMI, che però non ha partecipato al terzo salvataggio. E’ il piu grande pacchetto di aiuti finanziari della storia.

A fronte di questo, il paese ha dovuto impegnarsi 1) nella ristrutturazione del debito pubblico, il cui peso doveva scendere da un 172,10% del PIL realizzato nel 2011 al 120,5% entro il 2020 e 2) nell’implementazione progressiva di un pacchetto di dure misure di austerity.

Le misure sono state: aumento dell’IVA, con l’eliminazione delle agevolazioni per alcune categorie come gli agricoltori e delle accise sul carburante; aumento delle aliquote di tassazione; riforma del sistema pensionistico con l’aumento dei contributi e dell’età pensionabile e l’eliminazione dei sussidi per i detentori di pensioni più basse; tagli alla spesa pubblica e in particolare alle pensioni e alla sanità, aventi l’obiettivo di realizzare avanzi di bilancio che andassero a ripagare il debito pubblico e scongiurassero il default; sul piano bancario, introduzione del Fiscal Compact, del pareggio di bilancio e della direttiva europea sui salvataggi, che non devono più ricadere sugli stati ma sui privati cittadini aventi depositi oltre i 100 mila euro; ampie liberalizzazioni in tutti i settori dell’economia; privatizzazioni e vendita di beni pubblici.

Per essere sicura che la Grecia facesse ciò che le veniva detto senza sgarrare, la Troika ha imposto, tramite funzionari delle tre istituzioni insediati direttamente ad Atene, una supervisione continua sulla legislazione nelle aree considerate di particolare importanza.

La “cura” sembra aver funzionato e i conti, dopo qualche anno, sono tornati in ordine: la Grecia è passata da un deficit di bilancio del 15% del PIL nel 2009 ad un deficit del 3,5% nel 2014. Dal 2016, ha cominciato a realizzare lievi avanzi primari (0,5-0,7%). I leader europei si compiacciono di questi risultati che dimostrerebbero la riacquisita stabilità finanziaria. Ma, mentre sui principali giornali si tessono le lodi del governo greco per i modesti successi ottenuti, al di là dei numeri e delle millantazioni la situazione reale del paese è tragica.

La tensione sociale è alle stelle. L’introduzione di misure così severe ha fatto sollevare il paese. Ci sono proteste e scontri continui con la polizia, in particolare nelle vie di Atene dove la gente si raduna a migliaia. Ci sono sit-in e raduni fuori dal parlamento. Nelle piazze si bruciano i biglietti degli euro. La cittadinanza è furiosa e si ribella all’austerità.

Gli indicatori economici parlano chiaro: dopo 5 anni dall’inizio della crisi il paese è entrato in una recessione più pesante della Grande depressione. A partire dal 2009 il PIL ha cominciato a scendere vertiginosamente e nel 2015 si era quasi dimezzato rispetto ai valori del 2008. I redditi della popolazione sono crollati, così come i salari, che hanno perso in media oltre il 10% del potere d’acquisto rispetto al 2008. Le disuguaglianze sociali sono fortemente aumentate: i ricchi si sono ulteriormente arricchiti e i poveri si sono impoveriti ancora di più.

Sin dal 2010 le agenzie di rating avevano progressivamente declassato i titoli del debito pubblico greco fino a qualificarli spazzatura (junk bond) e questo aveva allontanato gli investitori esteri e dato avvio ad un'enorme fuga di capitali dal paese.

La disoccupazione nella fase iniziale della crisi aveva cominciato a salire in maniera esponenziale e nel 2013 aveva toccato il 27,5% (contro un valore del 7,8% nel 2008 e del 9,6% nel 2009) per poi scendere lentamente ma progressivamente negli anni successivi. Nel 2019 è stata del 18%, un tasso ancora alto.

L’emigrazione è notevolmente aumentata, sottraendo al paese risorse qualificate e capacità professionali: centinaia di migliaia di greci, particolarmente giovani e professionisti, impossibilitati a lavorare, sono emigrati altrove.

A seguito dei brutali tagli alla sanità, nel 2014 la mortalità infantile nei primi mesi di vita dei bambini è aumentata del 43%. La sanità pubblica copre molte meno prestazioni e le future madri non possono più permettersi screening in gravidanza. I cittadini che devono pagare le cure mediche di tasca propria in pochi anni sono raddoppiati (La Repubblica, 22 febbraio 2014).

La svendita del patrimonio dello stato nella forma delle privatizzazioni, poi, è stata talmente consistente che ormai il popolo greco non possiede più niente. I poteri forti europei e del mondo economico e finanziario internazionale, come avvoltoi affamati, si sono presi ogni cosa, non solo assets strategici e infrastrutture, ma persino le splendide isole dell’Egeo, le spiagge, i monumenti, le preziose statue antiche. Hanno portato via tutto. Nella fase finale della svendita, negli anni 2017-2018, tutto ciò che di vendibile era rimasto, persino le case private sottratte con la forza ai debitori, è finito all’asta sul web per facilitare il compito alle banche, ai privati e alle istituzioni straniere.

La Germania, durante la crisi greca, non ha perso tempo e ne ha approfittato per acquistare importanti infrastrutture. Tra gli assets nazionali più importanti che la Grecia ha dovuto cedere, infatti, ci sono gli aeroporti, incluso il principale aeroporto di Atene, che sono quasi tutti finiti in mano a grandi gruppi aziendali tedeschi (la società a metà partecipazione pubblica Fraport con sede a Francoforte e la società aeroportuale AviAlliance). Il rinnovo della concessione dell’aeroporto ateniese è stata una clausola per l’ottenimento del terzo piano di aiuti nel 2015. La Germania ha fatto acquisti anche nel settore delle telecomunicazioni: la Deutsche Telekom ha acquistato il 45% della Hellenic Telecommunications Organization, la maggiore compagnia di telefonia greca. Il porto del Pireo ad Atene, invece, è stato dato in concessione ai cinesi, che da tempo mirano a impadronirsi dei maggiori scali fluviali europei.

Eppure, a fronte di questi enormi sacrifici e tassi di crescita lievemente positivi, il debito pubblico non è sceso e anzi è salito sempre di piu per assestarsi su valori del 170-180%

Sul piano politico, in Grecia è stata uccisa la democrazia. Il 5 luglio 2015, in un clima sociale di forti tensioni e proteste, il nuovo premier Alexis Tsipras, leader di SYRIZA – Coalizione della Sinistra Radicale, con un referendum ha demandato al popolo la scelta se accettare o rifiutare ulteriori aiuti della Troika, dopo le prime due tranche del 2010 e 2012. Il terzo pacchetto di aiuti arrivava accompagnato da condizioni di particolare durezza. Si richiedeva infatti la realizzazione di un avanzo primario di bilancio pari almeno al 3,5% del PIL fino al 2022 e poi pari almeno al 2,2% fino al 2060, una condizione folle e insostenibile, realizzabile solo a costo di portare oltre l’umana sopportazione la già durissima politica del rigore imposta al popolo greco.

Il referendum è stato un momento molto alto di democrazia popolare, nelle società complesse e articolate come quelle odierne non si vedono episodi di democrazia diretta su temi di fondamentale importanza per il paese come quelli economici.

Con poca sorpresa vince il NO e non di misura (62%): i cittadini greci rispediscono al mittente l’eccessiva durezza dei termini loro imposti per ricevere l’aiuto, dimostrando che il popolo non è solo “pecora” e “bue” ma sa attivarsi con forza quando in gioco ci sono interessi primari. Ma, con un voltafaccia spaventoso, il 12 luglio Tsipras accetta il pacchetto di aiuti, violando l’esito referendario!

Il volere democratico è stato vanificato e tradito e il popolo greco è stato umiliato di fronte al mondo intero. La volontà del popolo, della maggioranza – quella di slegarsi dai creditori, eventualmente uscire dall’euro e affrontarne, consapevolmente, le conseguenze – non conta più niente. Questo fatto risulta di particolare gravità se pensiamo che la Grecia è la patria dove la democrazia è nata. Da culla della democrazia, la Grecia è stata trasformata in una colonia delle istituzioni e dei gruppi finanziari internazionali, che utilizzano politici locali di qualsiasi colore politico per attuare le misure decise dall’alto.

Il popolo greco si è rivoltato con forza contro questo tradimento e ha fatto sentire la sua voce nelle piazze, i sindacati hanno organizzato scioperi generali, nelle grandi città ci sono stati episodi di rivolta che a tratti è diventata guerriglia urbana, ma le proteste sono state contenute dalla polizia in modo brutale. Oltre a vedere annullato il loro diritto democratico, secondo le autorità greche i cittadini se ne dovevano pure stare zitti e tranquilli.

A giugno 2018, dopo 8 durissimi anni di austerity, c’è stato l'accordo per l'alleggerimento del debito e l’Eurogruppo annuncia che la crisi greca è finita. Il 20 agosto si conclude il terzo piano di aiuti. I leader europei esultano: “La crisi greca termina qui, questa notte” ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici. “Siamo finalmente arrivati alla fine di un cammino, tanto lungo quanto difficile. E' un momento storico” (Il Sole 24 ore, 22 giugno 2018). Falso, è la Grecia che è finita. Spazzata via. Distrutta. Rasa al suolo. Dopo la cura del FMI, della BCE e della Germania il paese non esiste più. Anche le tensioni sociali sono diminuite e non si sente più una mosca volare. Hanno fatto il deserto e l’hanno chiamato pace.

Ma com’è possibile, ci si può chiedere, che il popolo greco versi in queste condizioni dopo tutto il denaro che gli è stato prestato?

Come emerge da uno studio del 2016 della European School of Management and Technology di Berlino, il 95% dei prestiti concessi alla Grecia con i primi due programmi di aiuti sono andati a ricapitalizzare le banche private del paese e tramite queste a saldare i debiti con le banche francesi e tedesche, che più di altre detenevano titoli di debito pubblico greco ed erano pesantemente esposte. Solo un 5% di quanto ricevuto è entrato nelle casse dello stato.

“I contribuenti europei hanno salvato gli investitori privati”, ammette Jörg Rocholl, presidente dell’European School of Management and Technology, sentito dal quotidiano. Ma non è finita qui, Rocholl, che è anche consigliere del ministero delle Finanze tedesco, riconosce che “il pacchetto di aiuti è servito principalmente per salvare le banche europee” (Il Manifesto, 4 maggio 2016).

Ecco in che modo le banche, soprattutto tedesche e francesi, hanno risolto il problema del debito greco: lo hanno scaricato sui cittadini europei! Vediamo come nel dettaglio.

I prestiti alla Grecia sono stati erogati dall’Unione Europea, il principale finanziatore, dalla BCE e dal FMI. L’UE, per la sua parte, ha utilizzato 1) i prestiti bilaterali diretti per il salvataggio del 2010, quando ancora non c’era un sistema di prestito centralizzato, 2) il vecchio Fondo EFSF per il salvataggio del 2012, e infine 3) il nuovo strumento del MES per il salvataggio del 2015. Alla fine del 2019 l’EFSF/MES deteneva addirittura il 53,6% del debito pubblico greco, come si legge sulla home page del Fondo www.esm.europa.eu

Il MES o Fondo salva stati è stato creato nel 2012 con l’obiettivo di mantenere la stabilità finanziaria dell’eurozona prestando liquidità ai paesi dell’area euro che si trovano in difficoltà economica. Il meccanismo, sotto la guida del tedesco Klaus Regling e con un direttivo composto da membri che provengono per lo più da Francia e Germania, prevede il mantenimento di un fondo monetario di 700 miliardi di euro, ottenuto con i finanziamenti degli stati membri “non in difficoltà economica” in proporzione al loro PIL. Ad oggi il capitale effettivamente versato dagli stati è di 80 miliardi. Il Fondo è pronto a intervenire nei confronti dei paesi che ne fanno domanda ad un tasso d’interesse ben più basso di quello ottenibile sui mercati finanziari, ma a fronte dell’adozione di pesanti misure interne (misure di austerity volte alla ristrutturazione del debito e commissariamento).

Tra i prestatori alla Grecia c’è anche l'Italia, che ha dovuto pagare una quota sproporzionata rispetto alla sua reale esposizione nei confronti del debito greco, che all’inizio della crisi nel 2010 era, per il sistema bancario italiano, di 6,86 miliardi (di dollari, con il cambio di allora intorno ai 5 miliardi di euro) e per lo stato praticamente nulla.

L’Italia è il terzo finanziatore del MES (con una quota di circa il 18%) dopo la Germania (27%) e la Francia (20%). A fronte di un capitale sottoscritto di 125 miliardi di euro, ad oggi ne ha versati circa 14 miliardi. Se a questo aggiungiamo i prestiti bilaterali del 2010 per una somma di 10 miliardi e le somme che derivano dalle quote di partecipazione alla BCE (12,5%) e al FMI (3,2%), nel complesso il credito che l'Italia vanta nei confronti della Grecia si aggira sui 40 miliardi di euro (Il sole 24 ore, 25 gennaio 2015).

Tutta l’operazione di finanziamento della Grecia si è trasformata per l’Italia in una ingente sottrazione di risorse e in un cospicuo aumento del debito pubblico, che oltretutto non è servita ad aiutare i greci in difficoltà.

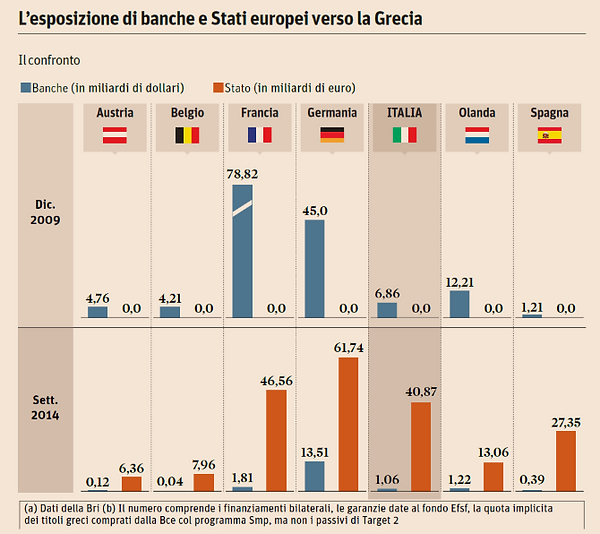

Il grafico sotto (Il Sole 24 Ore, 18 febbraio 2015) mostra chiaramente i trasferimenti del debito greco dalle banche, che in pochi anni hanno diminuito vertiginosamente la loro esposizione, agli stati, che l’hanno aumentata.

Alla fine del 2009, quando comincia l’allarme sulla situazione greca, le banche francesi e tedesche sono le più esposte e detengono rispettivamente 78,8 miliardi di dollari e 45 miliardi di dollari di titoli di debito greco. Molto indietro si posizionano le banche olandesi con 12,21 miliardi di dollari. Le banche italiane seguono ancora più indietro con un’esposizione relativamente bassa, 6,86 miliardi di dollari. Ancora più piccola è l’esposizione di Belgio e Austria, poco più di 4 miliardi di dollari ciascuna, mentre le banche spagnole hanno un’esposizione irrisoria, solo 1,2 miliardi di dollari. L’ammontare dei titoli di stato greci detenuti dalle banche di questi paesi è 140,86 miliardi di dollari, di cui oltre il 55% detenuti dalle banche francesi e il 32% dalle banche tedesche.

In questa fase l’esposizione degli stati, e dunque dei contribuenti europei, è invece nulla.

Senza i 110 miliardi di prestiti della prima tranche di aiuti le obbligazioni greche avrebbero fatto default, cioè non sarebbero state rimborsate ai creditori, e di conseguenza le banche che ne erano stracariche, quelle francesi in cima alla lista, avrebbero probabilmente seguito la stessa sorte e avrebbero dovuto ricevere un massiccio salvataggio dai loro paesi, con tutte le conseguenze negative del caso. Ma il sistema bancario, di concerto con i leader europei francesi e tedeschi, interviene immediatamente per scongiurare questo esito e cominciano i piani di trasferimento del debito sui contribuenti di tutti i paesi dell’eurozona.

La grossa modifica della struttura del debito greco avviene nel biennio 2012-2014, dove le banche francesi e tedesche, come si vede dal grafico del Sole 24 Ore, calano drasticamente la propria esposizione. A fronte del disimpegno delle banche inizia l’impegno degli stati, non solo Francia e Germania, le cui banche erano le più esposte, ma anche gli stati le cui banche avevano una esposizione bassa o quasi nulla, come Italia e Spagna. Quando gli investitori privati e le banche si liberavano dei titoli greci spazzatura e il default del paese era dato per certo, l’Italia ha aumentato la sua esposizione di oltre 6 volte. La situazione della Spagna, poi, è sconcertante: sostanzialmente non coinvolta nella crisi greca per l’irrisoria esposizione delle sue banche, dopo solo 4 anni si è trovata con una esposizione 23 volte superiore con ben 27,35 miliardi di euro.

C’è stato chi, nel panorama del giornalismo economico italiano, ha affermato con la consueta povertà intellettuale che in realtà tutta l’operazione dei prestiti italiani alla Grecia è stata un affare. L’affare italiano, in tutto questo, starebbe nel fatto che la Grecia alla fine ripagherà tutti i debiti contratti con gli interessi, e da qui deriverebbe il guadagno per l’Italia. I prestiti, in altre parole, sarebbero un investimento con scadenza a… È proprio qui il problema. Potenzialmente la scadenza è infinita e i prestiti diventano irripagabili.

L’esperienza dell’Africa e dei piani di aggiustamento strutturale lo dimostra chiaramente. Uno stato a cui sono state imposte condizioni disumane che lo hanno praticamente spogliato delle sue risorse, che hanno messo in ginocchio la popolazione e l’hanno privata della dignità costringendola a vivere in miseria non potrà mai ripagare i debiti. Ci saranno allora continue rinegoziazioni del debito, che posticiperanno sempre più avanti il rimborso ai creditori.

L’economia greca cresce poco e il debito è rimasto altissimo. Per questo motivo il FMI non ha partecipato al terzo piano di aiuti, perché riteneva insostenibile il debito greco senza riforme ancora più efficaci e pressanti di quelle già introdotte. Ma per fare aumentare ancora di più l’avanzo primario in modo da ripagare il debito e gli interessi, cosa dovrebbero imporre ai greci oltre a quello che hanno già imposto loro? Li legheranno direttamente al giogo come bestie da soma? Li dissangueranno e ne venderanno gli organi sui mercati internazionali? I greci sono già stati spremuti a livelli altissimi. Qualsiasi ulteriore imposizione alla Grecia deve essere considerata alla stregua di una punizione di guerra e di conseguenza valutata dalle alte corti di giustizia per i diritti umani, non più dalle banche centrali e dai leader europei.

Infine, dall’esperienza greca risulta evidente l’avidità brutale e senza limiti degli esponenti del sistema bancario e finanziario. Alle banche francesi e tedesche faceva comodo prestare soldi, in regime di mercato aperto, a soggetti vulnerabili con debito alto o comunque di difficile solvibilità, perché questo garantiva loro alti tassi d’interesse sul prestito.

Si tratta di una legge basilare dell'economia finanziaria: rischio elevato = tassi elevati. Ma rischio elevato si può tradurre anche nell’elevata possibilità di non prendere interessi e non rivedere neppure l'investimento iniziale. È il cosiddetto rischio d’impresa, che esiste e va tenuto in conto quando si fanno scelte aziendali. E’ ciò che intendeva Thomas Sankara quando, riferendosi ai creditori internazionali, diceva: “Hanno giocato, hanno perduto, è la regola del gioco”.

Mentre ciò che è accaduto è che le banche hanno preteso di investire a rischio zero. Hanno comodamente fatto credito ai soggetti in difficoltà a tassi elevati e quando il meccanismo è scoppiato hanno preteso che qualcuno – gli stati europei, con i prestiti diretti e con il MES, creato ad hoc con i finanziamenti degli stati appartenenti all’eurozona – coprisse le perdite. Così facendo quei debiti privati sono diventati debito pubblico di pertinenza dell’eurozona.

Una cosa vergognosa, soprattutto se pensiamo che l’individualismo e l’autosufficienza di ciascuno vengono sbandierati come i valori più alti e i pilastri culturali del neoliberismo, mentre per questi banchieri e i loro vassalli politici l’unico motto che vale è privatizziamo i profitti e socializziamo le perdite, ossia invochiamo i principi neoliberisti quando si tratta di guadagnare, e poi invochiamo il socialismo quando si tratta di riparare le perdite.