MonicArt

monica Morandi

La rivoluzione neoliberista: Margaret Thatcher e Ronald Reagan

Nel 1979 inizia quella rivoluzione neoliberista che porterà ad un cambiamento radicale del paradigma economico e sociale del mondo, non solo occidentale.

Il 3 maggio Margaret Thatcher, leader del Partito conservatore britannico, vince le elezioni nazionali con ampio margine, inaugurando un dominio dei Tories che durerà fino al 1997, quando i laburisti riprenderanno la leadership politica. La vittoria della signora Thatcher è dovuta alla crisi della sinistra e alla debolezza del partito laburista, incapaci, come già era accaduto negli Stati Uniti, di frenare l’acuirsi del declino e di dare risposte alla crisi che aveva colpito il paese. La nuova politica economica – nota come thatcherismo – sarà improntata alle idee liberiste e monetariste di Milton Friedman: liberalizzazione del mercato, tagli alla spesa pubblica, tagli alle tasse e privatizzazioni.

La prima e più importante misura che la signora Thatcher prese fu volta a porre un freno alla tendenza inflazionistica che aveva caratterizzato gli anni precedenti e che alla metà degli anni ’70 aveva raggiunto punte del 24-25% come conseguenza della crisi petrolifera del 1973. Appena insediata, aumentò i tassi d’interesse per ridurre l’offerta di moneta in circolazione. E’ una classica manovra di politica monetaria neoliberista: se le banche centrali alzano i tassi d’interesse della moneta, aumentando così il suo rendimento, cioè il costo che deve pagare chi la prende in prestito per restituirla, scoraggiano l’accesso al credito, facendo quindi circolare meno moneta e portando l’inflazione a scendere. E, in effetti, durante i primi anni del suo governo l'inflazione scese: da un livello medio annuo del 17,24% nel 1979 si assestò, a partire dal 1982, su una media annua del 4-5%. (Qui l’andamento storico)

Sul piano pubblico, il governo diede avvio ad un ampio programma di privatizzazioni che coinvolse molti settori. Le dismissioni riguardarono, tra le altre: British Airways, la compagnia aerea di bandiera, British Gas, il colosso energetico, British Telecommunication, la maggiore azienda di telecomunicazioni, British Steel, la più importante industria produttrice di acciaio.

Sul piano fiscale, si mise fine a tutta una serie di agevolazioni per le classi meno abbienti. Con l’Housing Act del 1980, ad esempio, si eliminava il diritto degli inquilini di case popolari ad acquistarle a condizioni agevolate. I tagli alle tasse promessi in campagna elettorale riguardarono le imposte dirette sul reddito, mentre si aumentarono quelle indirette sui consumi (VAT= Value Added Tax ossia la nostra IVA). I tagli alla spesa pubblica furono consistenti e riguardarono in particolare la sanità. Tutti questi provvedimenti furono molto impopolari e fecero sorgere proteste e malcontento ovunque nel paese.

Un evento di politica estera fece risalire la popolarità della signora Thatcher: nel 1982 l’Argentina dei colonnelli rivendicò e invase le isole Falkland, situate al largo della costa meridionale dell’America Latina ma territorio britannico. La guerra che ne segui, fortemente voluta dal Primo ministro e vinta dal Regno Unito, rinvigorì il patriottismo inglese e quell’ambizione di potenza imperiale che il paese non aveva mai abbandonato anche dopo la fine del colonialismo. Questo successo, complice anche una congiuntura favorevole che aveva portato a periodi di crescita, nel 1983 le fece guadagnare un secondo mandato.

Ma il tratto distintivo della politica thatcheriana fu la determinazione con cui la “Lady di ferro” condusse la lotta ai sindacati, che storicamente erano molto radicati nel contesto industriale inglese e costituivano una parte molto importante del processo di decision making politico-economico. Nel 1984 il governo emanò una legge che li rendeva illegali se lo sciopero non fosse stato approvato da una maggioranza di lavoratori. In un clima di esacerbate tensioni sociali, il sindacato dei minatori passò alla storia per lo sciopero ad oltranza che indusse tra il 1984 e il 1985 come risposta alla chiusura di numerosi giacimenti carboniferi da parte del governo e per i violenti scontri con la polizia che ne seguirono. Dopo oltre 50 settimane di fermo, ci furono degli accordi tra le parti e l’attività lavorativa riprese, ma da questo scontro i sindacati uscirono molto indeboliti.

La popolarità della signora Thatcher si incrinò definitivamente negli ultimi anni, soprattutto a seguito dell’introduzione della poll tax, un’imposta locale sugli immobili che prevedeva una tassazione fissa e indipendente dal livello catastale – e dunque dalla qualità – degli immobili, e che andava a sostituire la precedente imposta proporzionale. Era chiaro il favore che veniva fatto ai più ricchi e questo sollevò enorme sdegno nel paese. La popolazione si fece sentire con proteste, disordini di piazza e scontri con la polizia. A novembre 1990 la leadership della Premier verrà messa in discussione dal suo stesso partito. In un confronto interno con altri candidati perderà e verrà sostituita con John Major, che diventerà il nuovo Primo ministro del paese e il leader del Partito conservatore.

La poll tax è considerata da molti osservatori la causa principale della fine politica della signora Thatcher, ma è ragionevole pensare che ci fosse ben altro in gioco. È interessante notare come la sua destituzione avvenne subito prima della nascita dell’Unione Europea. Euroscettica da sempre, verso la fine degli anni ’80 la Thatcher divenne sempre più ostile al progetto di integrazione europea in atto e si dichiarò contraria all’ingresso del Regno Unito nell’Unione. La costituzione di un’Europa politica, infatti, comportava la cessione di massicce quote di sovranità nazionale ad un’autorità centralizzata esterna, che metteva in secondo piano l’autorità e il potere politico interno e a cui quest’ultimo diventava subordinato. Major, come molti nuovi membri del partito conservatore, aveva posizioni europeiste e fu lui a negoziare l’ingresso del Regno Unito in Europa, pur non aderendo alla moneta unica. L’Ue, che si sarebbe organizzata su basi neoliberiste, nascerà indisturbata nel 1992, sostenuta da tutta una nuova generazione di politici, molti dei quali storicamente allineati su posizioni socialiste e di sinistra.

A posteriori il giudizio sul decennio di Margaret Thatcher è controverso. Di certo il debito pubblico si era ridotto, così come l’inflazione si era stabilizzata su un 5%, ma alla fine del primo mandato la disoccupazione era molto aumentata, un trend che però si invertì alla fine del decennio: il tasso di disoccupazione, quando la Thatcher fu sfiduciata, era il più basso tra le maggiori economie della CEE (circa un 6%). Aumentarono, e non vennero mai meno invece, le disuguaglianze sociali, originate da scelte economiche fortemente sperequative: i ricchi divennero più ricchi e i poveri più poveri. L’influenza dei sindacati sulle decisioni di governo declinò irrimediabilmente e da allora le decisioni economiche vennero prese senza la contrattazione tra le parti sociali. Dopo il thatcherismo, e forse per cercare di accreditarsi nel nuovo sistema di potere che si era strutturato, il partito laburista si trasformò in un soggetto politico con poco in comune con quello che era in precedenza: abbandonò le ideologie di sinistra filo-keynesiane e accolse al loro posto la nuova visione neoliberista della società. Quando tornarono al governo, i laburisti mantennero molte delle riforme dei governi conservatori.

Del resto, che il cambiamento inaugurato nel Regno Unito fosse ormai in atto a livello mondiale e investisse tutti i più importanti paesi industrializzati lo dimostra il G7 di Tokyo del 1979.

Il 28 e 29 giugno a Tokyo si riunirono i primi ministri delle sette maggiori economie del mondo: Francia, Germania Ovest, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Canada. L’incontro verteva sui due problemi economici di quel momento: l’esorbitante aumento del prezzo del petrolio a seguito della rivoluzione iraniana e della presa del potere dell’ayatollah Khomeini, e l’altissima inflazione registrata ovunque che ne era stata la conseguenza. Come si evince dalla dichiarazione, in risposta a queste sfide si prevedevano: l’impegno di ogni paese membro alla ristrutturazione delle economie in senso più efficiente; la riduzione del coinvolgimento dello stato in diversi settori; la riduzione della spesa pubblica; manovre ad hoc da parte delle autorità monetarie, al cui operato gli stati membri dovevano dare sostegno e fiducia; la rimozione di ogni ostacolo internazionale ai flussi di capitale e al commercio. In altre parole, è la fine di quel connubio economia-solidarietà inaugurato dalle politiche keynesiane e l’inizio di un nuovo paradigma economico di segno opposto.

Gli Stati Uniti applicarono subito le previsioni di Tokyo: il 6 agosto 1979 il democratico Jimmy Carter nominò governatore della FED il “falco” Paul Volcker, di orientamento monetarista, che fece della lotta all'inflazione il principale obiettivo. Volcker iniziò subito una politica volta alla stabilizzazione dei prezzi e alla lotta all’inflazione senza alcun riguardo per la disoccupazione. Adottò misure restrittive del credito, capovolgendo l’orientamento prevalente nel decennio precedente fondato sulla filosofia del “credito facile”, aumentando i tassi d’interesse e dunque controllando la massa monetaria in circolazione.

Con queste premesse, nel 1980 Ronald Reagan vince le elezioni presidenziali, sostenuto da ampi settori del mondo conservatore e della classe media, e dà avvio alla più grande rivoluzione economica della storia degli Stati Uniti, la Reaganomics. Obiettivo: smantellare il big government inaugurato dal New Deal e continuato con la Great Society di Johnson. Come le politiche implementate nel Regno Unito da Margaret Thatcher, anche queste sono di forte stampo neoliberista, ma con una differenza: mentre la Thatcher poneva l'accento sul controllo del livello di inflazione, la priorità di Reagan è abbassare il livello della tassazione.

Il programma del presidente è molto ambizioso: 1) azzerare il deficit pubblico entro il 1984, cioè conseguire il pareggio di bilancio, riducendo le spese sociali (ma aumentando quelle militari); 2) tagliare le tasse addirittura del 30%; 3) rimuovere quelle leggi e quei regolamenti che ancora ostacolavano il libero mercato e il flusso dei capitali (deregulation).

In particolare, la riduzione delle tasse aveva lo scopo di rilanciare la domanda e gli investimenti perché, secondo le previsioni, quel risparmio d’imposta sarebbe stato usato per aumentare i consumi (da parte dei privati) e gli investimenti (da parte delle imprese), generando attività economiche tali da fare aumentare le entrate fiscali e facendo quadrare i conti fino alla riduzione del deficit.

È la cosiddetta economia dell’offerta o Supply-Side Economics, secondo cui per conseguire una crescita economica occorre facilitare l'accesso ai beni di consumo, ai servizi e agli investimenti da parte di cittadini e imprese. Questo avrebbe comportato un aumento della domanda, che a sua volta avrebbe generato un aumento dell’attività, che avrebbe aumentato la richiesta di occupazione.

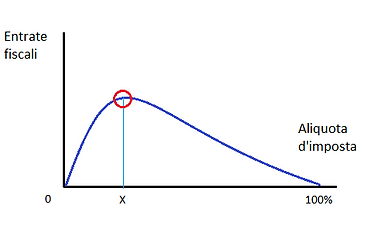

La Supply-Side Economics si basava sui modelli teorici della curva di Laffer, che analizza la distribuzione del gettito fiscale in rapporto alla tassazione e mira a trovare quel punto ottimale tra il livello della tassazione e le entrate fiscali:

se l’incidenza fiscale (aliquota d’imposta) è zero, saranno zero anche le entrate pubbliche; stessa cosa accade quando l’incidenza è del 100% sul reddito, perché in quel modo si bloccherà ogni attività economica.

Tra questi due estremi, che non producono gettito fiscale per lo stato, esiste un punto di massima tassazione (x) che produce il massimo introito per il Tesoro, superato il quale si ha invece un gettito inferiore, causato dall’aumento dell’evasione.

L’idea si basava sul presupposto che soprattutto le grandi imprese e i grandi aggregati aziendali usassero quanto risparmiato sull’imposizione fiscale per investire in attività produttive, generando di conseguenza un aumento del gettito fiscale che avrebbe ridotto il deficit pubblico. Un aumento della produzione, a sua volta, avrebbe avuto effetti positivi sull’occupazione. Dunque i vantaggi degli sgravi fiscali per i più ricchi e per le grandi aziende sarebbero andati a vantaggio dell’intera società, perché sarebbero scesi a pioggia anche sulle classi medie e su quelle più povere, creando benessere e ricchezza per tutti. Questo principio è noto come trickle down (“effetto sgocciolamento”).

Affascinato da queste teorie economiche, Reagan dispone una progressiva riduzione delle tasse fino al 25% nei primi 3 anni. I tagli alla spesa pubblica, invece, non sono così consistenti. Viene ridotta l’assistenza sociale ai poveri – l’ambito più colpito dai tagli reaganiani – con il ridimensionamento del programma dei food stamps, e si riducono anche i contributi allo studio e alla ricerca, ma di fatto i due pilastri del welfare state, previdenza sociale e servizio sanitario, restano intatti.

Ma queste previsioni così ottimistiche non si verificano. La diminuzione delle tasse non produce alcuna ripresa economica né un aumento del gettito fiscale. Alla fine del 1981 il deficit pubblico è addirittura raddoppiato, soprattutto a causa delle spese militari. Al contrario, è in atto una delle più gravi recessioni dal dopoguerra: il PIL è sceso del 2%, la disoccupazione ha raggiunto il 10%, gli investimenti sono fortemente diminuiti. I grandi investitori, anziché investire in attività produttive, investono in titoli speculativi. La Supply-Side Economics è un vero e proprio fallimento.

Eppure, questa crisi così acuta all’inizio del 1983 si trasforma in un boom economico che durerà per qualche anno: a fronte di un deficit che resta elevatissimo, la produzione industriale segna però una forte ripresa, crescono i consumi privati e aumentano gli investimenti. Una serie di fattori favorevoli aveva prodotto questa inversione di tendenza: 1) la liquidità creata dalla riduzione delle tasse aveva comportato un aumento della domanda, favorita anche dalla scelta della FED di ridurre il tasso a cui concedeva i prestiti alle altre banche (tasso di sconto) e quindi di facilitare l’accesso al credito; 2) i prezzi del petrolio si stabilizzano e a partire dal 1983 addirittura scendono, provocando una diminuzione del costo dei prodotti ad esso collegato; 3) il dollaro viene rivalutato, cosa che, se da un lato rende più difficili le esportazioni e provoca un ulteriore aumento del deficit, dall’altro fa arrivare molti capitali esteri attirati dall’aumento dei tassi d’interesse.

Questa situazione così favorevole garantirà a Reagan una seconda rielezione nel 1984. In particolar modo l’aumento del tasso di occupazione, un trend che continuerà fino all’inizio del secondo mandato, porterà a Reagan consensi sia interni che esterni. Tuttavia, approfondendo questo dato si vede che il livello di vita del lavoratore americano si è notevolmente abbassato: i salari, in discesa già dagli anni ’70, sono ulteriormente diminuiti e sono aumentati gli immigrati irregolari che lavorano per pochi spiccioli l’ora. Sono aumentati anche il part-time e i doppi lavori, necessari per una famiglia media per far quadrare i conti. Il divario tra i ceti alti e i ceti bassi si è allargato. L’immagine dinamica di un’America in crescita si basa, in realtà, sulla volontà di realizzare profitti immediati ed eclatanti, senza alcuna progettualità per il futuro. Ma gli effetti dello spaventoso debito che si sta accumulando e dell’aumento della povertà si sarebbero fatti sentire negli anni successivi.

Nella seconda metà degli anni ’80 è ormai chiaro che la liberalizzazione del mercato dei capitali ha portato al fallimento di migliaia di piccole aziende, che non sono riuscite a tenere il passo con la concorrenza spietata delle grandi imprese. Si verifica un aumento spropositato di fusioni e concentrazioni. Finanzieri d’assalto si gettano su imprese in difficoltà, ristrutturandole o smembrandole e applicando licenziamenti di massa per poi rivenderle e realizzare profitti enormi. Il tasso di disoccupazione torna a crescere. Nasce la finanza creativa, con tutta una serie di pratiche al limite della legalità. Il capitalismo, un tempo solo industriale e produttivo, si orienta sulle attività finanziarie e speculative, creando una classe manageriale spregiudicata, spesso corrotta e volta a realizzare profitti ingenti e immediati.

Aumentano i ghetti urbani, che diventano vere e proprie “riserve metropolitane”, dove si entra e non si esce più perché non c’è mobilità sociale, non ci sono opportunità per chi vive al loro interno. Questa situazione di disagio sociale in crescita negli anni ’80 esploderà drammaticamente nel 1992 con la rivolta di Los Angeles che durerà 3 giorni, dove sono coinvolti neri, latinos e altri immigrati, tutti appartenenti alle fasce più povere della popolazione.

La fine dell’epoca Reagan è marcata dal crollo della borsa di Wall Street del 1987, che inaugura un periodo di depressione economica che terminerà anni dopo sotto la presidenza Clinton. Il collasso del sistema bancario viene evitato con costi enormi per i contribuenti all’insegna del motto “privatizziamo i profitti e socializziamo le perdite”.

Più in generale, in questo periodo si diffonde l’individualismo. Non a caso gli anni ’80 sono chiamati The “me” decade. Si radicalizza l’opinione che i poveri sono come parassiti che vivono alle spalle della società. L’idea è che i programmi johnsoniani avessero agito da deterrente contro la ricerca di lavoro e di matrimonio, indebolendo gli animi e la moralità e creando un sottoproletariato dipendente dall’assistenza pubblica. Si assiste alla femminilizzazione della povertà, in particolar modo tra le comunità di afroamericani, che da sempre costituiscono le fasce sociali più deboli della società. La donna nera single disoccupata diventa il simbolo di quanto di più negativo ci sia nel sistema del welfare americano. Dal welfare si passa al workfare, cioè si considerano legittimi solo quei sussidi che mirano a fare integrare nel mercato del lavoro.

In altre parole, i cittadini, anche se poveri, d’ora in poi devono essere autosufficienti, una posizione che sarà accolta da tutti i governi democratici a venire che, anche quando prometteranno pubblicamente la lotta alla povertà, di fatto ben si guarderanno dall’attuare politiche contrarie al nuovo orientamento.