MonicArt

monica Morandi

Lady Oscar, storia di un'eroina

A Monia Andreani (1972 † 2018)

1. Il cartone animato 2. Un’eroina moderna 3. Antecedenti 4. Le virtù di Oscar 5. Il destino di una rosa: Oscar e Maria Antonietta 6. Cuore di donna: Fersen 7. Anch’io ti voglio bene, André 8. Rosalie

9. Oscar e la Rivoluzione francese 10. Conclusioni

Il cartone animato

Nel 1982 apparve in Italia un cartone animato destinato a lasciare un segno indelebile nell’immaginario delle bambine e delle adolescenti, e credo anche di molte adulte: Lady Oscar, in originale Versailles no Bara (Le rose di Versailles), tratto dall’omonimo manga di Riyoko Ikeda.

.png)

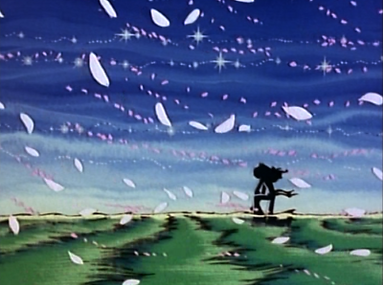

La rilevanza dell’argomento storico, la Rivoluzione francese, con il suo inno alla giustizia e alla libertà; l’assoluta bellezza estetica dei protagonisti; il character design di Shingo Araki con la collaboratrice Michi Himeno, che hanno curato tutte le immagini (fatte a mano, non al computer) e non solo quelle degli episodi principali come in uso fino a quel momento; la profondità e lo spessore dei dialoghi e della caratterizzazione dei personaggi, anche quelli secondari; la malinconia di sottofondo che permea le vicende; il destino dei protagonisti, trascinati nel turbine della storia, e la loro fine tragica; l’epilogo delle storie d’amore, destinate ad essere spezzate in modo

violento e drammatico; le splendide musiche di Kōji Makaino che commentano i momenti salienti degli episodi… Tutto ha contribuito a fare di questo cartone animato un capolavoro assoluto che non ha precedenti nella storia degli anime ed è rimasto ad oggi insuperato. Versailles no Bara si colloca al vertice dell’animazione giapponese ed è una delle produzioni culturali più raffinate che siano mai state create.

In Italia, paese che fu fin da subito il più grande mercato per l’animazione giapponese in Europa, il successo dell’anime è dovuto anche alla qualità del doppiaggio e alla bravura dei doppiatori. Spiccano, a questo proposito, la voce unica di Lady Oscar, che è quella della grande Cinzia De Carolis e l’indimenticabile sigla cantata da Clara Serina, che diventerà il cavallo di battaglia di Riccardo Zara e dei Cavalieri del Re.

Quando vidi per la prima volta Lady Oscar avevo 5 anni. Avevo poca o nessuna coscienza di me, a stento parlavo, eppure ne ero rimasta profondamente colpita. Ricordo che già dalla prima visione avevo provato una variegata gamma di sentimenti: inquietudine, soprattutto, per l’alta carica drammatica di ogni episodio, e poi stupore e fascinazione per la storia, per la bellezza delle immagini, per i vestiti delle dame di corte, per la sigla, dove una rosa bianca si colorava di rosso e Oscar era avvolta dai rovi… sentimenti che avrei continuato a provare negli anni successivi ad ogni nuova visione.

Nel mio mondo interiore di bambina questo cartone animato aveva da subito preso il posto di primo piano che avrebbe mantenuto per il resto della mia vita, e da esso ho attinto cose importanti per il mio percorso.

La mia passione per il disegno è iniziata presto. Da che ho memoria, ho sempre disegnato e questo cartone animato, in età infantile, ha svolto la funzione di un vero e proprio corso. Disegnavo molte figure femminili, soprattutto Maria Antonietta, con quei vestiti pieni di fiocchi e di merletti. Ancora più affascinanti erano i disegni originali di Riyoko Ikeda, dal tratto elegante e leggiadro, che le bambine italiane hanno conosciuto per la prima volta all’inizio degli ’80 grazie alla pubblicazione del fumetto sul giornalino di Candy Candy. Anche se colorato dagli adattatori e con molti dialoghi cambiati, la bellezza dei disegni restava.

Con il passare degli anni i miei soggetti sono cambiati, naturalmente, ma quelle figure, i volti, i capelli, le proporzioni dei corpi allungati che non rispettavano l’anatomia umana – del resto, chi se ne importava, erano bellissimi! – sarebbero rimaste per sempre nella mia memoria e avrebbero contribuito a definire il mio stile.

L’uscita di Lady Oscar in Italia è avvenuta in un decennio molto particolare per la storia delle donne. Gli anni ’80 sono stati gli anni del contrattacco ai movimenti femministi che erano sorti nel decennio precedente ovunque in occidente e che avevano rappresentato la seconda ondata di femminismo. Le donne avevano vinto battaglie importantissime che avevano portato a cambiamenti epocali per le società (in Italia, la legge sul divorzio del 1970, la riforma del diritto di famiglia del 1975, la parità salariale tra uomini e donne del 1977, la legge 194 del 1978 sull’aborto) e avevano dimostrato di rappresentare una reale minaccia al patriarcato.

.png)

La reazione dei conservatori e dei tradizionalisti ad una forza sociale, quella delle donne, che aveva messo in discussione i privilegi maschili nel pubblico e nella famiglia si era manifestata con forza in molti ambiti. Del resto la spinta propulsiva della controcultura e dei movimenti giovanili si era esaurita e i movimenti liberal e progressisti erano in difficoltà ovunque. Negli anni ’80 il baricentro si sposta verso i partiti e i movimenti conservatori.

In economia prendono prepotentemente piede le teorie neoliberiste e monetariste di Milton Friedman. In politica Reagan e la signora Thatcher si impongono come i nuovi leader incontrastati di Stati Uniti e Regno Unito. A livello culturale si diffonde il modello del rampantismo, dell’affermazione individuale, del fare carriera, soprattutto all’interno della dimensione aziendale o della corporation americana. Questo nuovo modello attecchisce non solo sui figli dei più ricchi ma sui giovani di qualsiasi estrazione sociale.

Il mondo del cinema e dello spettacolo, naturalmente, con il suo potere di influenza sulle masse, è in primo piano in questo processo di ristrutturazione culturale. Il film simbolo degli anni ’80 è Wall Street di Oliver Stone e il discorso di Gordon Gekko sull’avidità è uno dei vertici della cinematografia del periodo. In Italia, esce Yuppies di Carlo Vanzina, sulle vicende di un gruppo di giovani ambiziosi che vogliono fare carriera.

Va detto che in Italia il cinema, già negli anni 70, aveva mantenuto una prospettiva molto critica verso i movimenti delle donne, che venivano ignorati del tutto, e tendeva a riproporre gli stessi ruoli maschili e femminili di sempre. Molti film, dalla commedia all’italiana ai film più impegnati di registi come Ferreri e Bellocchio, mostravano un modello di donna generalmente poco emancipata, che faticava a determinarsi, dipendente dall’uomo e in cerca di un matrimonio economicamente soddisfacente. Questa donna era al contempo provocante, desiderosa di essere oggetto dello sguardo maschile anche nelle sue nudità.

Il rapporto con il personaggio maschile, poi, era spesso gerarchico, soprattutto sul piano intellettuale e della leadership. Non di rado si vedevano scene in cui l’uomo, il fidanzato, il marito, dava uno schiaffo alla sua donna, che lo accettava in modo passivo, senza reagire, come se lo meritasse. La rappresentazione della violenza dell’uomo sulla donna nel cinema era diffusa perché era considerata normale, era lo specchio del rapporto tra i sessi nella società. L’unica eccezione era rappresentata dalla commedia sexy, dove di norma era la donna, moglie tradita o amante delusa, a dare uno o più schiaffi all’uomo, il malandrino e fedifrago. Ma questo genere descriveva una realtà chiaramente fittizia, comica, grottesca, volta a suscitare risate e non a descrivere i reali rapporti umani in società.

Quando il cinema italiano proponeva donne emancipate lo faceva spesso in negativo e il senso della lotta femminista per la parità dei diritti veniva stravolto completamente, in modo da incutere nell’opinione pubblica timore e diffidenza. Allo stesso modo, la televisione italiana, nei suoi spettacoli, proponeva senza eccezioni lo standard del presentatore, uomo di carisma in grado di catturare l’attenzione del pubblico, e della valletta, giovane donna fisicamente attraente che sta muta per tutto il tempo.

Insomma, per la paura che i movimenti femministi potessero mettere in discussione lo status quo nella relazione tra uomo e donna, soprattutto in famiglia, cinema e televisione erano impegnati a riproporre invece modelli tradizionali di maschilità e femminilità. Ecco, Lady Oscar ha simbolicamente rappresentato la continuità del pensiero femminista e dei movimenti di liberazione della donna in un’epoca di reazione, arrivando a quelle fasce della popolazione – le bambine e le ragazze – che più di altre sarebbero state in grado di cambiare gli standard sociali nel rapporto tra i sessi.

Un’eroina moderna

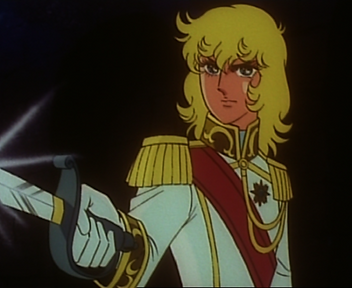

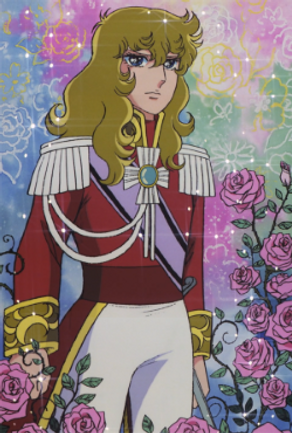

Oscar François de Jarjayes, madamigella Oscar, la fanciulla che viene allevata dal padre come un uomo e che diventerà Comandante delle Guardie Reali al servizio di Maria Antonietta di Francia, è un personaggio che ha costituito un’assoluta novità per il mondo femminile: mai prima di allora le bambine, e le donne in genere, avevano avuto un modello di riferimento così nobile e valoroso.

.png)

Tradizionalmente, le qualità del valore e della nobiltà d’animo, che erano le qualità dell’eroe, erano riservate ai maschi. Gli eroi nella storia umana, nella cultura, nelle leggende, nelle favole, nei romanzi erano tutti uomini. Erano i maschi a compiere grandi gesta ed imprese eroiche, erano audaci, indomiti, battaglieri, coraggiosi, leali, fedeli ai più nobili princîpi. Le donne erano di solito le damigelle da salvare. In qualche occasione erano le fatine buone, che intervenivano come un deus ex machina ad aiutare o risolvere la situazione, o le streghe, che invece portavano zizzania e disarmonia.

I bambini, pertanto, potevano scegliere in un grande contenitore – come fosse un oceano ricco di pesci di ogni genere e forma – l’eroe in cui identificarsi. Per le bambine questo non valeva. Non c’erano modelli di riferimento di valore per loro, non c’era un passato eroico a cui attingere, solo qualche sparuta presenza qua e là (Giovanna d’Arco, Fantaghirò), che il sistema culturale dell’epoca si guardava bene dal promuovere.

Non so se ci siano stati dei maschi che si sono identificati in Lady Oscar, non lo escludo vista la virtuosità del personaggio. Va detto comunque che negli anni ’80 l’identificazione maschile in modelli femminili era molto difficile in quanto tabù sociale. Se nei giochi all’aperto (Nascondino, Strega comanda color, Il gioco delle sedie, Un due tre stella! …) c’era promiscuità e i partecipanti erano di entrambi i sessi, a livello di prodotti per bambini (giocattoli) c’era invece una separazione netta tra maschi e femmine, la cui identità quindi si sviluppava su binari diversissimi.

C’erano prodotti per le bambine (soprattutto bambole, che erano principesse o mogli o mamme, bambolotti da coccolare, e poi i giochi che emulavano il cucinare e gli elettrodomestici), che non necessitavano di nessuna capacità pratica o mentale e non ne incoraggiavano per niente lo sviluppo. E c’erano i prodotti per i bambini (palloni da calcio, macchinine, moto, lego, soldatini, oggetti da montare e smontare, i primi computer con i giochi che portavano alle sfide con gli amichetti) dove invece era richiesta una certa attività e dinamicità fisica o mentale. Si trattava di cose che puntavano a sviluppare nei maschi capacità pratiche o logico-mentali.

In altre parole, alle bambine e ai bambini venivano consegnate le chiavi dello sviluppo identitario con i modelli di riferimento che il sistema e la società si aspettavano seguissero. Per entrambi i sessi si trattava di identificarsi con quelle cose, rigidamente separate per l’uno e per l’altro, e i genitori tendevano a non mettere in discussione questo schema.

Questo naturalmente valeva anche per i cartoni animati. Gli anime che arrivavano in Italia avevano target diversi, c’erano cartoni per le femmine e per i maschi, nella convinzione che certe dinamiche fossero più adeguate – ufficialmente: “interessanti” – per un sesso che per l’altro. Non che ci fossero proibizioni ufficiali, era piuttosto un non detto. Era inteso che i bambini “sani e normali” guardassero i prodotti pensati per loro.

In realtà, le bambine potevano guardare cartoni animati pensati per il pubblico maschile, come i robottoni giapponesi (Ufo Robot, Mazinga Z, Daitarn III), Capitan Harlock, addirittura Ken il guerriero, ecc., e trovarli interessanti e coinvolgenti senza per questo essere stigmatizzate. Era il contrario che di solito non valeva: un bambino che seguisse con piacere i cartoni destinati al pubblico delle bambine (ad esempio le maghette dello Studio Pierrot: Creamy, Emi, Evelyn o adattamenti di romanzi come Pollyanna e Anna dai capelli rossi) poteva facilmente essere deriso dai coetanei. Negli adulti, più che altro, destava preoccupazione: c’era il rischio della sua femminilizzazione, e magari dell’adozione di un comportamento omosessuale, un male da scongiurare ad ogni costo.

In questo panorama di netta divisione dei ruoli maschili e femminili, Lady Oscar rappresenta un personaggio assolutamente rivoluzionario. Oscar è valorosa, è dotata delle più alte qualità morali e incarna quelle virtù dell’eroe che tradizionalmente erano associate al maschile. In altre parole, Oscar è un’eroina. E, in quanto donna, è un modello con cui le bambine possono finalmente identificarsi.

Il fatto è che la storia dell’umanità, che è la storia del patriarcato e del dominio maschile, ha inferiorizzato la donna, relegandola alla sfera privata della casa e della cura, e negandole ogni possibilità di espressione nella sfera pubblica. Non c’è da stupirsi, quindi, dell’assenza di eroine come modelli femminili.

Per molti secoli, fino alla nascita dei movimenti delle donne e del femminismo che hanno portato all’emancipazione delle donne, valeva la cd. teoria delle sfere separate. Lo spazio pubblico (l’economia, la politica, le professioni, il mondo militare, la cultura, persino la religione) era riservato agli uomini, che potevano agire e operare in accordo alla classe sociale d’appartenenza, mentre alle donne era riservata la

sfera privata, quella della famiglia e delle mura domestiche,dove comunque non costituiva un ente decisionale di rilievo. Il capofamiglia era sempre un soggetto maschile, il padre o il marito, e la donna si occupava della cura domestica e dell’allevamento dei figli.

Alla base di questa netta divisione stava (e in molti casi, purtroppo, ancora sta) la convinzione, formulata già a partire da Platone e Aristotele e ribadita direttamente o indirettamente da ogni filosofo e religioso nella storia, che uomini e donne siano due soggetti assolutamente differenti e con caratteristiche ben distinte, di superiorità i primi e di inferiorità le seconde. In altre parole, il sistema di potere maschile ha creato e ha fatto valere nella storia un sistema binario superiore-inferiore, retto da una dicotomia di fondo: ci sono due termini, due poli, uno del maschile, a cui vengono attribuite certe qualità e caratteristiche, e uno del femminile, a cui vengono attribuite altre, di segno opposto.

In questo sistema, il maschile, gonfio di superbia e traboccante di volontà di potenza, ha preso per sé il meglio di ogni coppia lasciando alla donna la parte meno desiderabile. Se l’uomo è il sole, il centro di ogni cosa, la donna è la luna e occupa una posizione laterale; se l’uomo è attivo, la donna è passiva; se l’uomo è il soggetto, colui che pensa e decide, la donna è l’oggetto, che non pensa e si lascia guidare, e guardare; se l’uomo è l’assoluto, la donna è il suo complemento; se l’uomo è cultura, la donna è natura; se l’uomo è logica e razionalità, la donna è emotività e irrazionalità; se l’uomo è trascendenza, la donna è immanenza; se l’uomo è il giorno, la donna è la notte; se l’uomo è la destra, la donna è la sinistra, (e ricordiamo che significato ha assunto il termine “sinistro”), e così via…

Com’è evidente, questo schema binario lascia poco spazio alla soggettività femminile e allo sviluppo di qualità personali da fare valere nello spazio pubblico, che peraltro, fino al secolo scorso, alle donne era precluso. La donna in questo sistema non esiste per se stessa ma esiste in funzione dell’uomo, è un termine ausiliario che lo completa e lo valorizza.

Ebbene, Lady Oscar sovverte questo rigido dualismo, perché sceglie di oltrepassare i confini della sfera a lei riservata in quanto donna ed entra nello spazio pubblico. Di più: Oscar agisce in un’area della sfera pubblica (il mondo militare) che è la più maschile di tutte, e lo fa portando ed esprimendo in quello spazio le alte qualità morali che la caratterizzano. Per le bambine e le donne significa pensare di poter accedere a quella dimensione virtuosa ed eroica che il sistema di potere maschile aveva sempre negato loro. Significa pensare di poter agire nella sfera pubblica per poter seguire un proprio progetto, un proprio percorso di libertà nel mondo, ovunque esso conduca.

Si potrebbe obiettare che Oscar non ha scelto di crescere come un maschio. E’ vero che è il padre a crescerla come un uomo, quindi a prepararla fin da subito per l’ingresso ufficiale nello spazio pubblico, che per lei è la carriera militare. Tuttavia la scelta di entrarci e di rimanerci per tutta la vita è sua. Il primo episodio della serie si intitola La grande scelta, non a caso.

Oscar ha 14 anni e si trova a dover decidere se obbedire al padre e accettare l’incarico di Capitano delle Guardie Reali con l’esclusivo compito di difendere Maria Antonietta, figlia di Maria Teresa d’Austria e promessa sposa del delfino di Francia, oppure disobbedire e…

.png)

Questo è un punto interessante. Cosa sarebbe successo se Oscar avesse rifiutato? Non lo possiamo sapere perché Oscar accetta quella strada, sceglie, dopo molte perplessità, di entrare nella Guardia Reale.

Se non lo avesse fatto sarebbe diventata una donna? Questo è senz’altro il desiderio di André, da sempre innamorato di lei, che alla fine dell’episodio grida, mentre Oscar se ne sta andando via al galoppo: non è ancora troppo tardi, Oscar, fermati e diventa una donna. È il desiderio anche della vecchia governante, che non ha mai approvato la scelta del padre.

Antecedenti

.png)

In realtà, nel mondo dei cartoni animati, c’era stato prima di Lady Oscar un personaggio femminile che indossava abiti maschili e combatteva con valore e con coraggio. Si tratta dello splendido La principessa Zaffiro, creato dal padre dell’animazione giapponese Osamu Tezuka, serializzato come manga dal 1953 al 1956 e poi come anime dal 1967 al 1968. Pur bellissimo, non ha tuttavia avuto quel ruolo emancipatorio che invece ha avuto Lady Oscar. Forse perché i tempi non erano ancora maturi o forse perché questo primo personaggio era pensato per un pubblico più infantile.

Zaffiro, come Oscar, cresce come un ragazzo. Come Oscar, deve combattere contro malvagi usurpatori del trono. Come Oscar, conoscerà l’amore (per il principe Franco). Ma le similitudini finiscono qui e le tante differenze ne faranno due opere completamente diverse.

Innanzi tutto, ne La principessa Zaffiro la dimensione della storia non è quella storica/tragica della Rivoluzione francese, ma quella fiabesca e incantata del Regno di Silverland, della magia e del soprannaturale, dove gli animali e la natura interagiscono con gli umani e dagli inferi escono il diavolo e la figlia Zelda. Vicino a Zaffiro c’è un angelo, simbolo del bene e strumento di Dio. Entra poi in gioco l’elemento del travestitismo per poter esercitare la giustizia con ancora più efficacia (Zaffiro è il misterioso Cavaliere fantasma e anche Franco ad un certo punto sceglierà di mascherarsi).

La storia di Zaffiro si sostanzia in una battaglia del bene contro il male in termini assoluti, e i personaggi, piuttosto stereotipati, riflettono questa opposizione: i buoni (Zaffiro, il re, la regina, l’angelo, persino Zelda) contro i cattivi (il granduca Geralamon, il barone Neelon, il diavolo). Quando non sono né l’uno n’è l’altro sono sciocchi e grotteschi (Plastic, il figlio di Geralamon). E il finale della serie è l’emblema della vittoria del bene sul male: i cattivi sono sconfitti, il Regno viene liberato, i sovrani sono reinsediati e tutti sono felici e contenti.

La storia d’amore tra Zaffiro e Franco, principe di un regno vicino, è trattata in maniera fanciullesca, fiabesca. Non c’è nulla delle inquietudini e dei tormenti dei protagonisti di Versailles no Bara. Soprattutto manca il 3° incomodo, quell’elemento di ostacolo che rende l’amore dei protagonisti travagliato e infelice: Luigi XVI tra Maria Antonietta e Fersen, Maria Antonietta tra Oscar e Fersen, Fersen tra André e Oscar. Al contrario, Zaffiro ama Franco ed è ricambiata, la loro unione cresce nel corso della serie e, pur dovendo affrontare una serie di difficoltà, alla fine, quando ogni cosa è stata messa a posto e i nemici sono stati sconfitti, potranno coronare il loro amore.

Ma la cosa che più differenzia le due eroine è la loro natura. Nel caso di Zaffiro l’angelo ha commesso un errore, alla nascita ha messo nel suo corpo di bambina il cuore di un maschio. Dunque se la natura di Oscar è quella di una donna intrepida e coraggiosa che decide di vivere come un uomo, la natura di Zaffiro è quella di un uomo nel corpo di una donna. Zaffiro combatte come un ragazzo perché in fondo è un ragazzo. Il suo animo è quello di un maschio. Non c’è superamento dei ruoli maschile-femminile qui, se non dal punto di vista del sesso biologico.

Se Lady Oscar ha un vero antecedente, questo è Giovanna d’Arco, che non è il prodotto della creatività dei mangaka giapponesi ma un personaggio realmente esistito.

Oscar e Giovanna, tutte e due francesi, hanno le stesse elevate qualità morali, lo stesso valore e compiono entrambe la scelta di indossare la divisa militare (per Giovanna, l’armatura). Entrambe sono patriote e combattono per la Francia. Entrambe hanno qualità che nella società (maschile e patriarcale) vengono assegnate solo all’uomo. E la loro epopea ci conferma invece che queste qualità non hanno sesso né genere: si possiedono o no.

C’è però una caratteristica di Giovanna che è assente in Oscar, il misticismo. A processo davanti agli inquisitori filo-inglesi, Giovanna dichiara con piglio deciso e senza vergognarsene di sentire delle voci interiori che l’hanno guidata ed esortata alla battaglia. Sono quelle dell’Arcangelo Michele, protettore del regno di Francia, e delle sante Caterina e Margherita. Le voci le avevano chiesto di liberare la città di Orléans dagli invasori inglesi e di fare nominare re il delfino Carlo di Valois.

In Oscar questa dimensione mistica manca. Eppure sappiamo che ha fede. In diverse occasioni, nel corso della storia, si rivolge a Dio levando gli occhi al cielo.

Un altro aspetto che differenzia i percorsi delle due eroine è l’amore. Mentre Oscar amerà Fersen e André, quest’ultimo anche fisicamente, Giovanna non conoscerà mai l’amore per un uomo (pulzella significa vergine). Per lei l’amore è l’amore per Dio, in nome del quale è disposta anche a perdere la vita. Ogni suo gesto è teso verso Dio, ogni sfaccettatura dei suoi sentimenti porta a Dio e solo a Dio. Ogni sua parola, dal momento in cui riceve la chiamata e abbandona la casa natale per andare a combattere, sarà un inno al Signore e a Gesù. È un amore assoluto ed esclusivo che non lascia spazio a nessun’altra esperienza d’amore.

Sono poche le persone che possono dire di provare un sentimento così, e queste persone sono in genere donne. Non a caso il grande misticismo è da sempre femminile (l’estasi di santa Teresa d’Avila, le visioni di Hildegard von Bingen e Caterina da Siena, le rivelazioni di Brigida di Svezia, le voci interiori di Giovanna d’Arco…). Ma il misticismo è sempre stato un problema per la Chiesa, soprattutto quando a farlo sono le donne, che agli occhi della gerarchia ecclesiastica si macchiano del più alto dei peccati: vanno oltre la struttura della Chiesa cattolica, che impone una rappresentanza maschile del divino, e parlano direttamente e liberamente con Dio.

Va pero detto che, soprattutto in epoca medievale, il misticismo femminile ebbe una tale diffusione che un numero sempre maggiore di donne dichiarò di avere rapporti diretti con Dio. Non solo, alcune di queste parlavano apertamente di estasi (orgasmi), di rapporti carnali con Gesù e dimostravano di non vedere l’ora di essere possedute dallo Spirito Santo! Non c’è da meravigliarsi che, almeno nei confronti di queste, la Chiesa abbia mostrato un grande scetticismo e non le abbia mai ufficialmente riconosciute.

Comunque sia, a prescindere da questi casi, l’atteggiamento della Chiesa verso le mistiche è sempre stato di diffidenza e ostilità, spaventata da ciò che non poteva capire; e la sua risposta è sempre stata ridurle al silenzio o operare una grande revisione dei loro scritti o riportarle all’obbedienza della regola maschile. A Hildergard von Bingen, forse la più grande mistica dell’occidente, donna di grande cultura, religiosa, filosofa, linguista, femminista ante litteram e in comunicazione diretta con Dio (aveva visioni sin da bambina), che poteva contare sulla protezione dell'imperatore Federico Barbarossa, la Chiesa non esitò a ricordare che era comunque tenuta all’obbedienza verso le strutture ecclesiastiche.

Alla fine, la paura della Chiesa era, ed è ancora oggi, quella di venire scavalcata nel rapporto con Dio. Di conseguenza, ogni sua azione è ed è sempre stata volta a dirsi indispensabile in questo rapporto. Di più, l’unica che può legittimamente avere l’ultima parola su Dio, sebbene sia noto che Dio non ha mai degnato un esponente del clero di una sola parola. È un modo per non mollare i propri privilegi e la propria capacità di dominio sugli esseri umani, e in particolare sulla parte femminile di essa.

La vicenda di Giovanna d’Arco è esemplare dell’atteggiamento della Chiesa. Il processo a questa grande mistica combattente fu una farsa che le cronache che ci sono giunte hanno ben raccontato. La sua morte era decisa fin dall’inizio e il suo peccato era proprio questo: da donna, anziché starsene al suo posto, aveva osato sfidare le gerarchie ecclesiastiche, pretendendo di agire in nome di Dio al di fuori dei canoni da esse stabiliti. Giovanna era pericolosa, era una minaccia per la Chiesa e non poteva essere lasciata vivere.

La sua fine fu particolarmente orrenda: dopo più di un anno di durissima prigionia, per la maggior parte trascorsa legata ad un letto, venne bruciata viva come eretica di fronte a una numerosa folla mentre gridava, in preda alle sofferenze più atroci, il nome di Gesù.

Le virtù di Oscar

La prima qualità che si nota di Oscar è il coraggio. Lo si vede in tutta la serie, Oscar non ha paura di battersi con nessuno: da Girodel, l’altro candidato a Capitano delle Guardie Reali quando entrambi sono adolescenti, a Nicolas della Motte, implicato nello scandalo della collana, al Duca de Germain, che da vigliacco uccide un bambino del popolo sparandogli alle spalle, ai soldati della Guardia in età adulta. Oscar è molto abile con la spada e con la pistola, e la sua destrezza le permetterà di vincere ogni duello.

Ma il coraggio di Oscar è prima di tutto forza morale, che si esplica in primo luogo nel rapporto con i superiori e con la disciplina militare. Nell’episodio 34, una volta riuniti gli Stati Generali, non esita a disattendere gli ordini del Generale Bouillé, capo supremo dell’esercito, e fa entrare i rappresentanti del popolo dalla porta principale, dopo che questi si erano orgogliosamente rifiutati di entrare dalla porta secondaria a loro riservata e avevano scelto di attendere per ore sotto la pioggia. Oscar qui dimostra di non essere una marionetta che obbedisce a degli ordini, ma di agire secondo coscienza in nome di un sistema di valori e di un senso di giustizia personali.

Questo coraggio e questa forza morale sono temperati dalla nobiltà d’animo. Sempre nell’episodio 34, dopo che il re viene convinto a sciogliere gli Stati Generali, Oscar disattende una seconda volta gli ordini del Generale Bouillé, rifiutandosi di allontanare con la forza i rappresentanti del popolo dalla sala dove l’Assemblea Nazionale è riunita. Bouillé, quindi, la arresta per alto tradimento e prende il comando dei soldati della Guardia.

Quando 11 di loro scelgono di rimanere fedeli a Oscar, Bouillé li fa arrestare e ordina il loro trasferimento nella prigione dell’Abbazia, in attesa che il Tribunale Militare ne decida la fucilazione. Oscar si oppone con forza alla decisione, è disposta ad affrontare il Tribunale dichiarando di non averne paura e di ritenerlo giusto per sé, ma chiede che i suoi uomini vengano risparmiati.

Da un lato questa presa di posizione ha a che fare con il fatto che Oscar sceglie di rispettare il più classico principio della gerarchia militare, per cui a fronte dell’obbedienza e della fedeltà dei suoi uomini ai suoi comandi, è disposta ad assumersi la responsabilità della loro insubordinazione.

Ma ad un livello più profondo, Oscar capisce la difficile posizione dei soldati: lei è una nobile, quindi appartiene a quella classe contro cui si sta ribellando, per questo ritiene giusta la punizione per se stessa. I soldati, invece, sono uomini del popolo, che per tutta la vita hanno sofferto una condizione di oppressione, ingiustizia e inferiorità e non possono puntare le armi sui loro fratelli che, già umiliati e offesi ad ogni decisione del sovrano, lottano proprio per combattere quel sistema sociale così ingiusto.

Il momento immediatamente successivo all’arresto dei soldati della Guardia è particolarmente rivelatore della forza e della nobiltà d’animo di Oscar.

Con l’aiuto di André, sfugge all’arresto e si dirige alla sala dell’Assemblea Nazionale, dove l’ex sottoposto Girodel, ora nuovo comandante delle Guardie Reali, ha ricevuto l’ordine di allontanare con la forza i rappresentanti del popolo. Oscar, in sella al suo cavallo bianco, si frappone tra Girodel e i deputati e dichiara di essere disposta a morire piuttosto che lasciare che i soldati sparino sulla folla. Girodel, innamorato di lei e non volendo reagire, dà ordine ai suoi uomini di ritirarsi.

.png)

Più in generale, Oscar nelle azioni che compie mostra umanità. Oscar non è una violenta, non combatte per il gusto di uccidere e non umilia gli avversari. Nei suoi duelli c’è sempre la volontà di impartire una lezione, ad esempio contro il Duca de Germain, che ferisce ad una mano e non uccide.

Molto spesso Oscar dimostra di voler comprendere le ragioni dell’altra parte ed è disposta a rivedere le proprie decisioni se ne ricorrono i motivi. Questo è chiarissimo nella vicenda del Cavaliere Nero, che dopo aver catturato lascia andare. E lo lascia andare perché, pur riconoscendo che ha agito male, ne comprende le motivazioni: non ruba per sé ma per dare ai poveri di Parigi, ormai stremati dalla miseria e dalla fame. E si vede ancor più chiaramente nella fase pre-rivoluzionaria quando Oscar, lasciata la Guardia Reale a Versailles, è a capo del reggimento delle Guardie Francesi di stanza a Parigi.

Il rapporto con i soldati della Guardia è inizialmente molto difficile. Non si tratta di nobili ma di figli del popolo. Sono rozzi, indisciplinati e nelle baracche bevono e giocano a carte. Conoscono la povertà più estrema e hanno alle spalle situazioni famigliari molto difficili. Per questo dimostrano fin da subito una grande diffidenza nei confronti di Oscar, perché è nobile e perché è una donna. E loro non vogliono prendere ordini da una donna.

Oscar, anziché punirli per insubordinazione pur avendone il potere, sceglie di misurarsi con la spada contro di loro per guadagnarne il rispetto. In altre parole, sceglie l’autorevolezza invece dell’autorità, quella che invece Bouillé eserciterà contro di lei e contro i suoi soldati nella maniera più brutale, applicando una ferrea disciplina militare. E alla fine questa sua scelta pagherà, perché i soldati avranno di lei grande stima e decideranno di seguirla, rifiutandosi di prendere ordini da altri comandanti.

Si può dire che ogni azione di Oscar è caratterizzata da rettitudine. Oscar non è mediocre, lo si capisce già dai primi episodi, quando dimostra di disprezzare le maldicenze e i pettegolezzi di corte ed evita di schierarsi nello scontro tra Maria Antonietta e la contessa Du Barry, contrariamente agli altri cortigiani che invece sperano di conquistare i favori dell’una o dell’altra. Quando Oscar sceglie, e sceglie la futura regina, lo fa dopo che la Du Barry ha mostrato la sua natura malvagia e la sua ambizione.

Eppure, qui emerge la sua generosità. Quando, morto il re, la Du Barry perde tutti i suoi privilegi e viene allontanata dalla corte, Oscar si offre di accompagnarla per un tratto di strada, consapevole che la debolezza della sua posizione l’ha resa preda facile di nemici e malintenzionati.

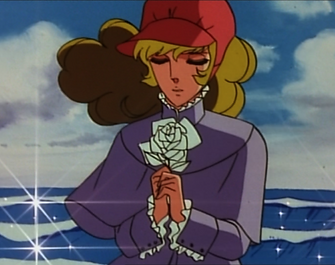

.png)

Sul piano personale, infine, Oscar è dotata di grande fascino e carisma. È molto bella, è alta, bionda, con i capelli lunghi e gli occhi azzurri, e questo le porterà l’ammirazione (e l’innamoramento) di molte dame di corte. Ha un portamento elegante e una classe innata. È colta, conosce la letteratura e la musica (nell’anime suona il pianoforte, nel manga il violino). La sua appartenenza alla nobiltà le ha permesso di essere educata con il meglio della cultura dell’epoca.

Il destino di una rosa: Oscar e Maria Antonietta

Quello tra Oscar e Maria Antonietta è forse il rapporto più importante di tutta l’opera. La “grande scelta” che Oscar fa all’inizio della storia è definita dalla figura di Maria Antonietta, che è il mezzo con cui Oscar entra nello spazio pubblico (militare). La sua vita trova il suo senso, per lo meno fino a quando non arriverà ad abbracciare gli ideali della Rivoluzione, nell’affiancare Maria Antonietta e nel proteggerla.

.png)

Maria Antonietta è fin da subito affascinata da Oscar. Quando nell’episodio 2, sulla strada per Versailles, la vede in sella al suo cavallo bianco intenta a scortarla, bella e fiera in uniforme bianca, quasi se ne innamora, pensando che sia un ragazzo. Ma anche dopo, quando scopre che è una donna, manifesterà per lei una chiara preferenza: le chiede di esserle amica, la invita ai balli e ai suoi salotti, la vuole vicino a sé.

Ma Oscar rifiuta. È ben consapevole che accettare i favori della futura sovrana di Francia potrebbe aprirle molte strade, ma proprio per questo rifiuta, perché non è un’opportunista. È leale, ligia al suo dovere e non cerca di compiacere o adulare, come

fanno invece i cortigiani e le cortigiane. Non approfitta della generosità altrui per il suo tornaconto. Nell’episodio 2 dice testualmente: per me essere un soldato viene prima che essere una donna. Il mio compito qui non è di entrare nei salotti ma di proteggere la famiglia reale.

Nell’episodio 11 la prima cosa che Maria Antonietta fa appena diventa regina è promuovere Oscar da Capitano a comandante delle Guardie Reali con il grado di Colonnello. Le aumenta lo stipendio e le dice senza indugio che può chiederle qualsiasi cosa, dai beni materiali a maggiori onori, perché per lei è disposta a fare qualunque cosa. Oscar rifiuta l’aumento salariale e le risponde che il suo unico desiderio è che lei diventi una magnifica regina.

Come si vede, Antonietta è generosa, ma lo è in modo selettivo. Dà, anche smodatamente, a chi le piace, perché questo è Il suo modo di amare: dare a coloro che ama ciò che questi desiderano. Manca di un’etica e di un senso profondo di giustizia. Non comprende il senso del suo compito come regina, che non è quello di fare felice chi le piace ma di dare a ognuno il suo. Ovvero regnare in maniera giusta e leale sui Tre Stati. Maria Antonietta questo non lo comprenderà mai. Per tutta la vita vivrà chiusa nella prigione dorata che è Versailles, sperperando ricchezze, discriminando tra i nobili e il clero e ignorando le miserie e le sofferenze del popolo. E questo sarà l’errore della sua vita, quello che la porterà al patibolo.

L’inizio del rapporto tra le due donne è segnato dallo scontro tra Maria Antonietta e la contessa Du Barry, la favorita del re, una donna di dubbia moralità corrotta e ambiziosa. È in quest’occasione che Oscar vedrà per la prima volta le qualità migliori della regina, ed è qui che il legame tra le due si salda.

Oscar, infatti, inizialmente non ha una grande opinione di Maria Antonietta, la considera frivola, volubile e capricciosa. Ma poi vedrà il rifiuto ostinato della principessa austriaca di rivolgere la parola alla Du Barry, che ritiene indegna, incorrendo nelle ire del re e suscitando la preoccupazione della madre, Maria Teresa d’Austria. E vedrà l’epilogo della vicenda, quando Maria Antonietta, umiliata, chinerà la testa e parlerà alla Du Barry.

.png)

Questa vicenda metterà in luce caratteristiche della futura regina fino ad allora rimaste nascoste.

Maria Antonietta capisce che il suo atteggiamento ostinato sta incrinando l’alleanza tra la Francia e l’Austria: a corte non si parla d’altro, il re, istigato dalla Du Barry, è sempre più furioso e Maria Teresa ha inviato a corte il ministro degli esteri. Di fronte a tale situazione, Maria Antonietta chinerà la testa e lo farà per senso del dovere: è stata mandata a Versailles per diventare la futura regina di Francia, perché in Europa regni la pace e non può rovinare ciò che sua madre ha tanto faticosamente costruito. Così facendo, mostra non solo forza interiore, dignità e orgoglio, ma anche la capacità di mettere da parte i propri sentimenti in nome della ragion di stato. Queste, pensa Oscar, sono le qualità di una regina, ed è allora che dichiarerà solennemente di proteggerla anche a costo della vita.

Ma cosa prova Oscar per Maria Antonietta?

La più alta devozione, la stessa di un cavaliere che giura fedeltà alla sua regina. Oscar vede in lei una persona pulita, innocente, istintiva, cristallina nei suoi sentimenti, incapace di mediocrità e meschinità. Per questo vorrà proteggerla dai pericoli che la sua ingenuità le può procurare. Ma questa devozione non si esplica meramente nell’accontentarla nei suoi desideri, al contrario, è una devozione rigorosa, sempre temperata dall’altezza morale. Oscar non solo vuole bene alla regina, ma vuole il bene della regina. E di questo dà prova in diversi episodi e in particolare nell’episodio 20.

Maria Antonietta e Fersen si amano, e questo loro amore è da tempo oggetto di pettegolezzo e maldicenze in tutta la corte, una situazione che sta rovinando la reputazione della regina non solo a Versailles ma in tutta Parigi. Un giorno Maria Antonietta, in lacrime, chiede a Oscar di comunicare in segreto a Fersen che non potrà incontrarlo come promesso quella sera.

.png)

Oscar obbedisce, ma è delusa e avvilita. E cavalcando nel vento dice: Mia amata regina, vorrei dirvi soltanto queste parole: in qualunque momento della vostra vita, sia esso lieto o triste, voi non dovete mai dimenticare di essere la regina di Francia. Quando voi mi avete pregato di avvertire Fersen, vi siete nascosta il viso tra le mani come una donna qualsiasi. Io mi rendo perfettamente conto che state soffrendo, ma vi prego, voi non dovete mai dimenticare chi siete…

Dunque, per Oscar, volere il bene della regina significa volere che lei si comporti con la dignità che si conviene alla sua posizione, che sia fedele al suo compito.

Il tema della fedeltà al proprio compito è cruciale in Lady Oscar e a questo punto si può fare un parallelo con l’opera dove più di tutte questo tema è sviluppato, la Bhagavad-gita, parte del poema epico Mahabharata e il testo più famoso della letteratura sacra indiana.

La Bhagavad-gita inizia nel momento della battaglia finale tra i Pandava e i Kaurava, due rami della dinastia dei Kuru: gli eserciti sono schierati a battaglia, uno di fronte all’altro, e Arjuna, il principe-guerriero della famiglia dei Pandava, si trova in mezzo ai due schieramenti sul suo carro, guidato dall’auriga Krishna. Quest’ultimo ha in mano una conchiglia per dare inizio alle ostilità.

Ma Arjuna ha paura di combattere, è afflitto alla vista dei due eserciti: in entrambi ci sono i suoi parenti, gli amici, i maestri, gli anziani. L’idea di dover uccidere coloro che sono sangue del suo stesso sangue lo riempie di dolore e lo paralizza. Teme che uccidere i Kaurava significhi rompere le leggi di famiglia e disonorare gli antenati. Non sa cosa fare, il suo essere guerriero e il suo essere uomo sono in conflitto. La sua mente è debole e confusa e si rivolge alla sua guida Krishna, confidandogli i suoi dubbi e le sue paure. E Krishna, che si rivelerà in seguito essere la realtà suprema, la personificazione di Dio, negli attimi prima dell’inizio del combattimento darà ad Arjuna l’insegnamento del giusto agire e della liberazione che ne deriva.

Krishna spiegherà ad Arjuna cosa è l’azione, come bisogna agire (cioè quale atteggiamento mentale bisogna tenere durante l’azione) e perché bisogna agire nel compimento del proprio dovere terreno. Non è possibile sintetizzare la profondità di questo insegnamento in poche righe. Qui mi limito alla parte centrale – al cuore – della verità di Krishna.

Krishna dice: il tuo destino è essere un guerriero, se ti rifiuti di combattere tradisci la tua natura profonda e farai male. Ma non devi combattere perché ti piace il sangue e provi gioia nell’uccidere o perché dalla vittoria deriveranno gloria e onori. Non devi neppure combattere perché pensi che questo ti dia valore come uomo. No. Devi combattere perché è il tuo compito, perché quello di guerriero è il tuo destino in questa vita. Sei nato guerriero, dunque combatti. E il modo giusto di farlo è guardare all’azione con assoluto distacco: la tua azione non deve mai essere motivata da ciò che puoi ottenere. Rinuncia ai risultati – ai frutti – dell’azione e combatti.

In altre parole, nel decidere di agire non dobbiamo dimenticarci del nostro destino, perché a quel destino dobbiamo essere fedeli. La nostra natura più intima e profonda determina il nostro posto nel mondo e di conseguenza il nostro dovere. Sottrarsi al proprio dovere porta solo all'infamia. Al contrario, compiere il proprio dovere porta alla libertà e alla pace interiore e al fine ultimo della vita, che nell’induismo consiste nel raggiungimento del nirvana (lett. spegnimento (dei desideri), la pace dei sensi) e, ad un livello più alto ancora, nel ristabilire un’unione piena e armoniosa con il divino.

Anche per Oscar la fedeltà al proprio dovere è la fedeltà al proprio destino, ma questo destino non è un destino di casta come per Arjuna. Per Oscar essere ad esso fedeli non significa essere legati, condannati quasi, ad un ruolo o ad un posto fisso per tutta la vita. Oscar infatti rinuncerà ai privilegi della sua nascita nobiliare per abbracciare gli ideali della Rivoluzione francese. Piuttosto, la fedeltà al proprio destino è quella fedeltà alla propria coscienza che le permette di seguire la propria strada – la propria stella – ovunque questa la conduca, anche se questa stella la porta a mettere in discussione le strutture, apparentemente eterne e intoccabili, della tradizione. E lo può fare senza rimpianti o rimorsi, certa che così realizza la sua vita e assolve in pieno il proprio compito di essere umano.

Questo è esplicitato nelle parole che (nel manga, non nel cartone animato) Oscar pronuncerà davanti a Rosalie prima di morire: Non piangere Rosalie, non mi sono mai sentita così serena prima d’ora. Anche se sono una creatura infima, indegna della misericordia di cui Dio l’ha investita, ho vissuto la vita che mi è stata assegnata rimanendo fedele a me stessa, senza rimpiangerne neppure un istante. Esiste forse una felicità più grande, per un essere umano?

Si parlava del rapporto che lega Oscar e Maria Antonietta. Ebbene, questo rapporto così speciale durato quasi 20 anni ad un certo punto s’interrompe. Oscar negli anni affronta un grande cambiamento interiore che la porterà a schierarsi dalla parte del popolo. Maria Antonietta, invece, è la regina di Francia e rimane fedele all’Ancien Régime e ai suoi valori: il potere assoluto del re e il suo diritto di governo sui Tre Stati (nobiltà, clero e popolo) derivano da Dio, per cui non possono essere messi in discussione. Le rivolte popolari seguite dalle defezioni di parte del clero e della nobiltà per la regina sono impensabili e ingiuste, non possono nemmeno essere concepite, sono contro natura.

L’antitesi delle loro posizioni è espressa in maniera magistrale alla fine dell’episodio 36: Oscar si reca da Maria Antonietta per chiederle di ritirare le truppe da Parigi, inviate dal re per placare le rivolte ormai sorte in ogni parte della città. Ma la regina, sempre più ostile a qualsiasi concessione al popolo che ormai vede come un nemico della monarchia, rifiuta.

La scena in cui, nei giardini di Versailles, Oscar e Maria Antonietta, piangendo, si salutano per l’ultima volta è uno dei momenti più struggenti di tutta la serie.

- Oscar: ve ne supplico Maestà, fate in modo che i soldati lascino immediatamente Parigi, perché qualunque cosa accada bisogna evitare uno scontro tra il popolo e la famiglia reale.

- Antonietta: si Oscar, ma se accadesse questo voi mi restereste vicino per difendermi?

-Oscar: Maestà io… io ho lasciato da tempo la Guardia Reale, lo sapete.

(in lacrime) Vi prego, richiamate i soldati. Maestà, voi non dovete assolutamente permettere che la famiglia reale punti le armi contro il popolo.

-Antonietta: non posso farlo, mi dispiace. … (in lacrime) Oscar, perché piangete come se ci vedessimo per l’ultima volta, Oscar? ... Io spero di rivedervi.

-Oscar: Anch’io maestà.

Questo dialogo è la summa, la sintesi della libertà interiore di Oscar. Oscar è sempre più vicina agli ideali della Rivoluzione, è ad un passo dall’ammutinamento con i suoi soldati della Guardia per unirsi al popolo.

Quando Maria Antonietta le chiede se la proteggerà ancora se il popolo dovesse attaccare, lei risponde che ha lasciato da tempo la Guardia Reale.

Questa risposta è particolarmente ricca di significato: come abbiamo visto, proteggere la regina è stata per Oscar una scelta di vita. Tutto per lei ha ruotato attorno a questo grande compito, inclusa la rinuncia all’amore, ma ora questo compito Oscar non può più continuare a svolgerlo senza andare contro la propria coscienza. Oscar piange, è piena di dolore, sa che è la fine della loro amicizia, entrambe lo sanno. Ma Oscar non può tornare indietro senza tradire se stessa. E in questo senso dimostra la più grande coerenza, quella con se stessa e con i propri ideali.

Si sente spesso dire che la coerenza non è un valore perché impedisce all’essere umano di guardare avanti, di modificare le proprie posizioni, dunque è una gabbia, una prigione. Ma questa posizione, a mio parere, è il prodotto di un pensiero debole. La coerenza non è, banalmente, l’arroccarsi su una posizione, non è l’incapacità di cambiare le proprie idee e i propri valori, ma la volontà di accordare le proprie azioni alle proprie idee e ai propri valori, qualunque essi siano, anche quando cambiano nel tempo. E questo è un grande valore.

Così, del resto, è il destino dell’essere umano. Le persone cambiano, nessuno è sempre uguale a se stesso e le esperienze di vita servono per crescere, per abbracciare nuove cose, per diventare altri da sé. Dunque questa è la coerenza di Oscar, è la volontà di rispettare se stessa agendo in modo tale da rispettare quei valori e principi che ha scelto di seguire.

Cuore di donna: Fersen

Le due figure maschili più importanti nella vita di Oscar sono il conte di Fersen e André. Oscar è stata allevata come un soldato e fa carriera nel mondo militare, ma questo non le impedisce di amare un uomo, il conte di Fersen. Lo dice lei stessa al padre verso la fine della serie, quando questi, in preda al rimorso per averla fatta crescere come un uomo, le chiede di abbandonare la vita militare e di sposarsi.

Gli uomini che ama, come sappiamo, in realtà sono due: alla fine della serie capirà di amare André. Dunque nonostante la nasconda con l’uniforme, la sua parte femminile, quella più profonda e autentica, è viva.

Ciò che manca, in Oscar, è quella femminilità legata all’estetica e al comportamento che è costruzione sociale e culturale, nel senso che è stato ben sintetizzato da Simone de Beauvoir con la celebre frase donne non si nasce, si diventa. La femminilità, cioè, è una costruzione voluta e determinata dal sistema di potere in auge in un certo tempo e luogo, non una caratteristica innata che dipende dal sesso biologico. Oscar di questo è ben consapevole. Nel manga, a un certo punto, ringrazia il padre di averla cresciuta come un uomo perché così le ha dato una vita che vale la pena di essere vissuta. Se non l’avesse fatto, per lei il destino sarebbe stato quello frivolo e vuoto di tutte le dame di corte, cioè quello dei pizzi e dei merletti, dei gioielli, dei pettegolezzi, dei balli e di un matrimonio combinato.

.png)

.png)

Il rapporto con Fersen. Fersen è un uomo bellissimo e ha solo qualità: è forte, è leale, è valoroso. È disposto ad allontanarsi da Maria Antonietta, la donna che ama, e dunque a soffrire, per evitarle uno scandalo. È un nobile come lei ed è un militare come lei. Forse Oscar in lui riconosce se stessa.

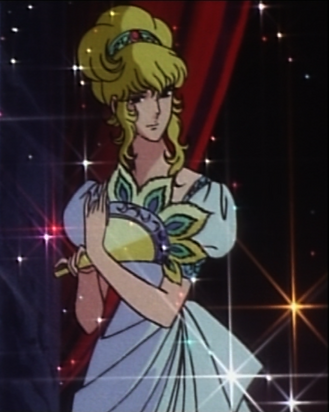

L’episodio in cui Oscar indossa per la prima volta abiti femminili e si reca al ballo per incontrare Fersen in italiano si chiama Cuore di donna ed è un episodio importantissimo. È qui, infatti, che per la prima volta Oscar decide di vivere la sua natura di donna.

Oscar ama Fersen e da anni sta soffrendo per questo amore infelice e non corrisposto. Fersen infatti ama Maria

Antonietta, ma anche per lui questo è un amore infelice, che lo porterà più volte ad allontanarsi dalla Francia.

Dopo aver trascorso 7 anni in America a combattere nella Guerra d’Indipendenza, Fersen rientra in Francia e si reca a casa Jarjayes per salutare Oscar. Inizialmente tentenna, non sa se recarsi a corte, ma poi comprende che i suoi sentimenti per Maria Antonietta non sono cambiati e decide di farle visita. Di più, decide di sublimare questo amore soffocandolo e mettendosi al servizio della donna che ama per tutta la vita.

Del resto, quello di Fersen per Maria Antonietta è un amore assoluto. Dura da anni ed è incorruttibile. Nemmeno la lunga permanenza in America ha potuto nulla per cancellarlo. E questo amore così grande sarà ciò che nell’ultimo episodio, a Rivoluzione iniziata, spingerà Fersen a tornare in Francia dalla sua amata, ormai abbandonata da tutti, per stare con lei e per proteggerla. Sarà proprio Fersen, travestito da cocchiere, a scortare la famiglia reale nella fuga da Parigi, prima che questa venga fermata a Varennes.

Ma Perché Fersen ama così tanto Maria Antonietta? Cosa rappresenta per lui?

Maria Antonietta non solo è donna a tutti gli effetti, ma è l’apoteosi della femminilità, è la femminilità al grado più elevato e importante, quello di regina. E’ la donna più importante di Francia, la madre della nazione, e tutti gli occhi sono puntati su di lei, tutti desiderano parlare con lei, avvicinarla, compiacerla, magari entrare nelle sue grazie… Sul piano fisico è una donna di grande bellezza e fascino, ha classe ed eleganza, è la più ammirata a corte, indossa i vestiti più belli, i gioielli più preziosi. Di carattere è gentile, è dolce, è sincera, è trasparente, ama le arti e la musica, ma è anche appassionata, forte e orgogliosa. Insomma, Maria Antonietta incarna tutto ciò che un uomo come Fersen può desiderare in una donna.

Oscar sa perfettamente cosa agita il cuore dell’uomo. Ciononostante, dal giorno del suo rientro, si trova in preda ad uno sconvolgimento emotivo. Non riesce a smettere di pensare a lui anche durante lo svolgimento dei suoi compiti di comandante. Si rende conto di non averlo dimenticato, di ammirarlo come uomo e come soldato, di volergli bene, di amarlo profondamente. Una sera, decide di andare ad un ballo dove sa che Fersen sarà presente e lo fa vestendosi come una bellissima dama.

Recarsi al ballo in abiti femminili significa presentarsi a Fersen come una donna nella speranza di poter entrare nel suo cuore, di poter essere ricambiata, di poter vivere l’amore. Perché, in fondo, lo desidera, desidera quella parte di sé che ha represso per tutta la vita.

Al ballo Fersen la nota, non sa chi è e la invita a ballare. Ma mentre la stringe tra le braccia le confessa che somiglia ad una persona, bella, nobile e generosa, e quella persona è il suo migliore amico. Ecco cosa prova per lei. Amicizia. Soltanto questo. Oscar fugge via, capisce che deve dimenticarlo, perché nel suo cuore lei non c’è e non c’è mai stata come donna da amare.

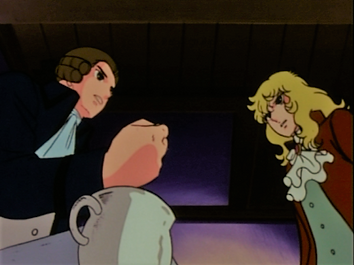

La fine del rapporto tra Oscar e Fersen è esplicitato in un dialogo drammatico e indimenticabile, che avverrà poco tempo dopo, quando Fersen farà visita a Oscar e riconoscerà in lei la misteriosa dama del ballo. Oscar prova vergogna, i suoi sentimenti per lui sono messi a nudo e fugge in giardino. Fersen la trova presso le scuderie e le parla.

.png)

-Fersen: Oscar, se io… Se io avessi saputo che donna siete quando vi ho conosciuta forse allora…

-Oscar: non aggiungete una parola Fersen, non lo fate ve ne prego. Ho già cancellato certi sentimenti dal mio cuore. L’amore può portare a due cose: alla felicità completa o ad una lenta e triste agonia.

-Fersen: no, no Oscar. Per quanto ne so io l’amore porta solo ad una lunga e triste agonia.

-Oscar (in lacrime): ero certa che questo giorno sarebbe arrivato, è la fine della nostra amicizia, questo è un addio.

-Fersen: vi prego soltanto di una cosa madamigella Oscar, non dovete mai dimenticare che voi siete stata per me il migliore amico che abbia mai avuto, e inoltre che io ho fatto del mio meglio per essere il vostro migliore amico.

-Oscar (in lacrime): non lo dimenticherò mai, ve lo prometto.

-Fersen: addio per sempre, Oscar.

Fersen monta in sella al suo cavallo e se ne va.

E lei, rivolta a Dio: Signore, fa qualcosa per Fersen, fa che l’amore gli dia la felicità completa.

In quest’ultima frase è racchiusa tutta la nobiltà d’animo di Oscar, che è capace di un amore autentico e altissimo. Amare significa volere il bene dell’altro, prima che il proprio. E prega Dio di dare a Fersen la felicità, quella che lei non ha mai conosciuto e che non chiede per se stessa, ma chiede invece che venga data a lui.

Quello di Oscar per Fersen è dunque un amore irrealizzabile. Ed è irrealizzabile non tanto o non solo perché Fersen non ricambia i suoi sentimenti, ma perché i loro compiti, i loro destini sono diversi, anche se quello di Oscar deve ancora formarsi in pieno (l’adesione alla Rivoluzione).

.png)

Fersen è un nobile che, come la regina, resterà fedele ai valori dell’Ancien Régime, non comprenderà né accetterà mai i valori che animano la Rivoluzione, anzi arriverà a provare rancore e disprezzo nei confronti del popolo, colpevole di avergli portato via la donna che ama. Oscar, invece, abbraccerà la Rivoluzione con tutta la sua anima e con tutto il suo cuore, rinunciando a titolo nobiliare e grado militare e combattendo a fianco del popolo e per il popolo.

In questo senso, la fine del rapporto di Oscar con Fersen simboleggia la fine del rapporto che Oscar ha con la nobiltà, come gli eventi successivi a questa drammatica scena dimostrano. Il giorno dopo, Oscar decide di lasciare la Guardia Reale e accetta di comandare la Guardia Francese a Parigi. Sarà durante quest’esperienza fondamentale che prenderà coscienza della drammatica situazione del paese.

Oscar dimentica Fersen quando si apre alla Rivoluzione e alle istanze del popolo, ed è allora che può riconoscere André e corrispondere il suo amore, e lo riconosce dopo aver affrontato un grande cambiamento interiore che ha messo in discussione la sua intera vita.

Anch’io ti voglio bene, André

André è il nipote della vecchia governante e in casa Jarjayes è l’attendente di Oscar, che il padre le ha messo al fianco da ragazzo perché la proteggesse. Fin dal primo episodio, quando i due sono adolescenti, si capisce che André è innamorato di Oscar. Ma lei non corrisponde i suoi sentimenti, che anzi non conosce nemmeno.

.png)

Per Oscar André è solo un fratello, un compagno di giochi e di duelli. Lei pensa al suo futuro, ha una grande scelta da fare che la proietterà nel mondo. Non ha mai amato un uomo e il suo primo amore sarà Fersen, che conoscerà qualche anno più avanti.

Come quello di Fersen per Maria Antonietta, anche l’amore di André per Oscar è assoluto. E anche il suo è infelice perché impossibile: la scelta di Oscar è chiara, vivere come un uomo e reprimere la sua parte femminile. E anche se così non fosse, le strutture di classe della Francia monarchica non permetterebbero comunque l’unione di una nobile con un uomo del popolo.

Così André soffoca per tutta la vita i suoi sentimenti per Oscar e si vota a proteggerla. Sarà per lei un amico fedele e comprensivo, un supporto importantissimo che le salverà la vita in diverse occasioni. Ad un certo punto le fa una promessa solenne.

Nell’episodio 8 Maria Antonietta e Oscar rimangono ferite in un incidente a cavallo e il re, ritenendo che André non abbia fatto il proprio dovere, lo condanna a morte. Oscar interviene e prende le sue difese, offrendo la sua vita. Come farà anni più tardi per i soldati della Guardia ribelli, non esita a dichiararsi responsabile delle azioni del suo servitore. André, colpito da tanta nobiltà d’animo, promette a se stesso queste parole: giuro che un giorno, se sarà necessario, darò la mia vita pe te come tu sei stata capace di fare per me ieri. È un impegno solenne quello che prendo con te Oscar. Un giorno, se il destino lo vorrà, sacrificherò la mia vita per te. Te lo giuro Oscar.

E anche se questa occasione non si presenterà mai, di fatto in tutta l’opera André dimostrerà di essere disposto a sacrificarsi per lei. Un bell’esempio di questo è quando decide di togliersi la benda all’occhio sinistro, disattendendo le prescrizioni del dottore, per travestirsi da Cavaliere Nero e andare a salvare Oscar, rinchiusa con un tranello nella prigione del palazzo del duca d’Orléans. Purtroppo per lui, questa scelta gli costerà l’uso dell’occhio, divenendo in esso per sempre cieco.

L’amore che André prova per Oscar è profondo e complesso, e in questa complessità trovano posto anche tratti di immaturità. Lui sa che lei ama Fersen e sa che anche quello dell’amata è un amore impossibile perché Fersen ama Maria Antonietta. Eppure ne è geloso e questo gli procura una grande sofferenza.

Del resto gli è chiaro che il suo desiderio di Oscar è divenuto nel tempo sempre più incontenibile. E’ una posizione di stallo che lui risolve rimanendo in silenzio e al suo posto, seguendola ovunque. Ad un certo punto, però, succede qualcosa che cambia definitivamente questa situazione.

Nell’episodio 28, Oscar dice addio a Fersen e André, non visto, assiste alla scena. Vorrebbe essere parte di quel momento, di quel dolore (le chiede cosa può fare per lei) ma lei lo rifiuta. Anzi, il giorno dopo gli comunica che non avrà più bisogno di lui perché ha deciso di vivere come un vero uomo, senza appoggiarsi a nessuno. Oscar, addolorata per la fine del rapporto con Fersen, vuole cancellare definitivamente quella parte di sé che l’ha fatta soffrire così tanto.

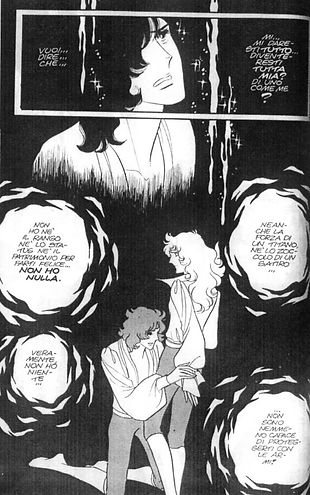

La scena della violenza in camera di Oscar, quando André, per tutta risposta, la bacia all’improvviso e la butta sul letto strappandole la camicia e lasciandola a seno nudo, è un momento memorabile, che ad un certo punto è stato anche oggetto di censura televisiva.

Il titolo originale di quest’episodio è André aoi lemon – "André, limone verde", cioè André è acerbo, è immaturo. André non riesce ad accettare la scelta di Oscar, che significa la fine del loro legame. Vuole ardentemente quell’amore che ha dovuto reprimere per tutta la vita. È afflitto per l’imminente cecità anche nell’altro occhio. È disperato. E decide di aprirle il suo cuore, non riuscendo più a trattenersi, ma lo fa in maniera violenta e incontrollata, finendo per provocare in Oscar uno shock e un altro dolore e finendo per essere definitivamente rifiutato.

.png)

Le parole che le dice, una rosa è una rosa, sia essa bianca o rossa, e non potrà mai essere un lillà, riportano al tema della fedeltà al proprio destino, che qui è più che altro fedeltà alla propria natura. E la natura di Oscar è quella di una donna, una condizione che lei non può cancellare semplicemente decidendo di vivere come un uomo ancora più intensamente di quanto ha fatto fino ad allora.

Quelle di André sono parole giuste. Eppure, dette in quel modo e in quell’occasione, sembrano più le parole disperate di un innamorato respinto che quelle di un uomo saggio.

Sul web si trovano migliaia di analisi sull’amore di André per Oscar, in particolare sulla scena della camera da letto in cui lui le rivela i suoi sentimenti. In esse il modo di amare di André è sempre celebrato, è elevato a misura dell’amore più grande e meritevole. Molte delle donne che scrivono lasciano trasparire il desiderio di essere amate da un uomo come André ama Oscar. Nella mia analisi voglio portare un punto di vista diverso.

Nelle schiere di appassionate di Lady Oscar ci sono sempre state due fazioni, le fan di André, che sono la maggioranza, e le fan di Fersen. Io, pur comprendendo bene le ragioni che hanno indotto l’autrice a scegliere il fidato scudiero per la bella eroina, in realtà ho sempre preferito Fersen. André non mi è mai dispiaciuto, intendiamoci. Gli riconosco delle qualità importanti, ma per i miei canoni, e per quelli di molte donne moderne, risulta un innamorato a tratti soffocante, a causa della volontà ferrea di essere costantemente parte della vita di lei.

A proposito della decisione di Oscar di lasciare la Guardia Reale per allontanarsi da Fersen, André commenta tra sé e sé: Se fuggire fosse la soluzione, io sarei dovuto fuggire da te tanto tempo fa. Sono in disaccordo. Modificare il proprio posizionamento nel mondo non è una fuga, è il diritto di ognuno di cercare di dare una svolta alla propria vita. Si tratta di mettere un punto fermo ad una realtà, una situazione, per lungo tempo sempre uguale a se stessa e che ha stancato, e ricominciare prendendo una direzione diversa. È una rinascita. Ho scritto che è un diritto, in realtà è più di questo, è un dovere, è il dovere dello spirito di mettersi nelle condizioni di camminare per la strada giusta.

Quando tempo dopo, assunto il nuovo incarico a Parigi, Oscar vede André arruolato tra le fila dei soldati della Guardia e gli chiede spiegazioni, lui le risponde: puoi dire ciò che vuoi, ma io sono l’unico in grado di proteggerti. In altre parole, di fronte all’esplicita indicazione di lei di non avere più bisogno di lui, lui si arroga il diritto di ignorare la sua volontà e di inseguirla ancora. Presumendo di sapere cosa è giusto per lei meglio di lei stessa. Questo accadeva alla fine del 1700. Oggi probabilmente André sarebbe sul banco degli imputati come stalker…

.png)

Fersen ha saputo allontanarsi dalla donna che ama e ha saputo accettare la sofferenza che ne è derivata. André no, non si allontana da Oscar. Nonostante il suo amore non sia corrisposto, non riesce o non vuole tagliare il cordone ombelicale che lo lega alla donna di cui è innamorato e nobilita i suoi sentimenti giurando a se stesso che la proteggerà per tutta la vita. Ma Oscar è un soldato, questa è la sua scelta. Non ha bisogno di protezione. O meglio, ne ha come tutti ne hanno. Giovanna d’Arco aveva bisogno di protezione?

In un certo senso, la posizione di André è di attesa, è passiva se paragonata a quella di Fersen, che a un certo punto sceglie di essere parte attiva della storia e risponde al suo amore infelice agendo nel mondo mosso dai suoi ideali di militare valoroso. L’avventura americana è vissuta all’insegna dei valori di libertà e di giustizia a sostegno dell’America che si sta emancipando dalla Gran Bretagna. Al contrario, André non agisce nel mondo, ha coraggio e ha belle qualità interiori, ma queste si esplicano esclusivamente nei confronti della persona che ha nel cuore. La sua è una condizione “domestica” dell’esistenza, che trova la sua funzione nella cura e nella protezione di ciò che ama.

In molti hanno sottolineato che la relazione tra Oscar e André è quella tra lo yang (bianco) e lo yin (nero), la dualità degli opposti che origina dal Taoismo. Oscar è lo yang, il polo positivo, solare, attivo, focoso; André è lo yin, il polo negativo, lunare, passivo. Questi due poli, che esistono in natura, si uniscono in modo armonioso perché complementari, non c’è l’uno senza l’altro e costituiscono il motore del cosmo.

Applicato agli esseri umani, è stato solo naturale, in una società tradizionale patriarcale come quella cinese del IV sec. a. C., attribuire lo yang alla natura maschile e lo yin a quella femminile.

Naturalmente una dualità così rigida non esiste in nessuna persona e il simbolo del Tao ben mostra che in ciascun principio c’è un pezzetto dell’altro. È spiegato anche che i due principi non rappresentano il bene e il male né il buono e il cattivo. Ma questo non cambia la sostanza di una impostazione gerarchica che inferiorizza la donna.

.png)

C’è un passo, tra i più famosi mai scritti, che qui è particolarmente appropriato: amor, ch'a nullo amato amar perdona, ossia l’amore non permette a nessuna persona amata di non ricambiare i sentimenti dell’altro. Non sappiamo cosa ha fatto nascere in Oscar un sentimento per André, ma credo che ad un certo punto abbia cominciato ad apprezzare, a desiderare quel calore che lui rappresentava e che la faceva stare bene.

Del resto, amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, cioè l’amore attecchisce subito in una persona dall’animo nobile e gentile. È come se Oscar, con le sue virtù, non potesse ignorare la chiamata dell’amore. Si trattava solo di indirizzare questo amore, di guardare nella giusta direzione.

E la direzione giusta non poteva essere Fersen, un esponente della nobiltà, sarebbe stato in contrasto con la sua scelta di vita.

Il destino di Oscar era quello di abbandonare la nobiltà ed essere parte di quel grande evento storico che è stata la Rivoluzione francese. Per questo motivo non poteva che finire per corrispondere i sentimenti di André, uomo del popolo, quel popolo a cui lei ha scelto di unirsi. Scoprire l’amore per André è ciò che ha portato a compimento il suo destino, è il finale che ha dato un senso a tutto il suo percorso umano e interiore.

Rosalie

Rosalie è una ragazza del popolo che fa il suo ingresso nella storia relativamente presto. È povera, vive con la madre e la sorella maggiore, Jeanne, che le abbandonerà per una vita migliore. Rosalie incontra Oscar dopo che la madre è stata investita dalla carrozza di una nobile che neppure si ferma a soccorrerla. Determinata a vendicarsi, capita casualmente a casa Jarjayes, scambiandola per Versailles, e lì cerca di accoltellare la signora Jarjayes, che ha una certa somiglianza con la donna che le ha portato via la madre. Ma l’intervento di Oscar evita il peggio e Rosalie, in lacrime, non può fare altro che raccontare la sua storia.

Commossa, Oscar la invita a restare nella sua casa, le dà un’educazione, le insegna persino a usare la spada. In realtà Rosalie è figlia di una nobile, da cui è stata abbandonata quando era in fasce, e da quel momento inizia anche la ricerca dell’identità della sua vera madre. Rosalie andrà a corte, conoscerà la regina e rivedrà persino la sorella, pesantemente implicata nello “scandalo della collana”.

Ma in Lady Oscar il destino è tragico per tutti i personaggi, non solo per i protagonisti. Sarà straziante per lei scoprire che la sua vera madre, colei che le ha dato i natali, è la stessa che ha ucciso sua madre adottiva: la Contessa di Polignac, dama di compagnia della regina e donna potentissima a corte. Rosalie la affronterà di persona, sarà sul punto di ucciderla, ma poi deciderà di rinunciare alla sua vendetta. Alla fine tornerà a vivere a Parigi in mezzo al popolo.

Rosalie è un personaggio di secondo piano ma importantissimo. Innanzi tutto, si situa come punto di congiunzione tra Oscar e il popolo. La sua origine infatti è duplice, nobile e popolare. Ed è presente in diversi momenti di contatto tra Oscar e il popolo. Ad esempio, quando Oscar viene ferita nei pressi del palazzo del duca d’Orléans a Parigi, viene aiutata proprio da Rosalie, che la porta a casa sua e le offre una minestra e un letto.

.png)

Ma, in un senso più intimo e personale, Rosalie apre all’aspetto dell’orientamento sessuale di Oscar. Pur non essendo lesbica (si sposerà infatti con il Cavaliere Nero Bernard Chatelet), si innamora di Oscar.

Nell’anime questo aspetto è molto attenuato e si può credere che Rosalie la ami come una sorella maggiore. Ma nel manga i suoi sentimenti sono assolutamente espliciti. Dice, al momento di lasciare casa Jarjayes per andare a vivere con la Polignac: signor Oscar, anche se siete una donna io vi amo, vi amo da morire, e per questo mi separo da voi. Non potrò mai dimenticare i giorni più felici della mia vita, trascorsi presso questa famiglia… e il mio primo amore!

Rosalie è affascinata da Oscar, dalle sue qualità umane, dalla sua fierezza, dalla sua bellezza. La venera quasi. Fa tenerezza quando entra nella sua camera per riporre una camicia e si mette a ballare con la sua uniforme.

Ad un certo punto si sente triste perché pensa che Oscar dia più attenzioni a Maria Antonietta che a lei. Una sera a corte le vede danzare insieme (nel manga è la scena in cui Oscar balla tutta la sera con la regina per sottrarla a Fersen ed evitare uno scandalo) e si allontana piena di sofferenza. Nell’anime si sente messa da parte quando Oscar è convocata a Versailles e non può farle lezione come aveva promesso. È consapevole della differenza di classe e crede che, nel suo cuore, non potrà mai competere con la regina di Francia.

Ma Oscar, e qui sta il suo essere profondamente donna nonostante indossi abiti maschili, non corrisponde ai sentimenti di Rosalie. La ama, ma come una sorella. Nel manga dice chiaramente: se fossi realmente un uomo ti prenderei in sposa… E poi, dopo la partenza della giovane amica e con molta tristezza nel cuore: quella ragazza era proprio come il vento di primavera, con il suo viso sereno rallegrava le stanze e tutte le cose attorno a lei. Nutriva per me tanto affetto che mi faceva pena. Ma non ho potuto nulla per lei, essendo una donna.

È chiaro qui che Oscar non corrisponde ai sentimenti di Rosalie non solo perché lei ama Fersen, ma proprio perché assolutamente eterosessuale.

Rosalie è un personaggio positivo. È un’anima bella come lo è Oscar, ma in un modo molto diverso. Rosalie incarna l’ideale della cura, del femminile, del focolare domestico, del tepore, della dolcezza, della bontà. Forse per questo la Ikeda l’ha voluta al capezzale di Oscar. È lei a levarle via il sangue dal viso dopo che è stata ferita alla Bastiglia ed è suo l’urlo che rompe la splendida musica che ne accompagna la morte. Rosalie assiste anche la regina nel periodo in cui è rinchiusa nella prigione della Conciergerie. E, come per Oscar, sarà presente il giorno della sua morte (è l’ultima persona che la regina vedrà prima di essere condotta al patibolo).

Nel finale dell’ultimo episodio – Oscar e André sono morti da qualche anno – Rosalie, ricordandoli assieme a Bernard e Alain, tiene in mano una rosa bianca. È una scena bellissima, anche se molto malinconica. La rosa è simbolo e metafora della bellezza effimera, un tema ricorrente nell’opera. Ma la bellezza qui non è intesa tanto in senso estetico, come qualità che possiede una cosa o una persona. Piuttosto, è l’appagamento che si prova nel momento in cui si vive appieno, in cui si assapora il “midollo della vita”. E tuttavia, questa condizione non è durevole.

Nel film L’attimo fuggente, il professor Keating, citando una poesia di Orazio, dice: Cogli l'attimo, cogli la rosa quand'è il momento. (O vergine cogli l’attimo che fugge / Cogli la rosa quando è il momento / che il tempo, lo sai, vola / e lo stesso fiore che sboccia oggi / domani appassirà). In queste parole c’è tutta la caducità delle cose. Carpe diem, perché la bellezza della vita è impermanente, non resta, muore. Allora occorre avere il coraggio e la forza di cercare di realizzare i propri sogni e il proprio potenziale, per non dire, citando ancora Keating, di non aver vissuto.

Prendiamo, ad esempio, la dualità confusione (yin, femminile) e chiarezza (yang, maschile). È di poca utilità sottolineare che i due principi non devono essere identificati con il bene e il male, quando tutte le religioni e le filosofie di vita sono volte a portare l’essere umano verso una condizione di chiarezza, non di confusione. Chiarezza mentale per effettuale le giuste scelte di vita e nel comprendere la verità delle cose.

Nel buddismo, ad esempio, che ha come fine l’illuminazione e la liberazione da quel dolore che è parte ineludibile della realtà umana, è fondamentale arrivare alla comprensione di sé tramite un ottuplice sentiero divino in grado di elevare chi lo percorre. Tra i passi di questo sentiero stanno la retta visione, come conoscenza di 4 verità fondamentali, e soprattutto la retta presenza mentale, ossia assenza di confusione.

La meditazione è l’arte della chiarezza mentale non della confusione.

La confusione è uno stadio necessario per arrivare alla chiarezza (ecco la relazione di necessità tra i due poli), ad esempio come momento da attraversare, per arrivare a mettere in discussione qualcosa che deve cambiare, ma la chiarezza è sempre il fine ultimo. In nessuna religione o filosofia di vita la confusione è il fine ultimo dell’essere umano. Dio vuole portare i suoi figli alla chiarezza, non alla confusione, la confusione essendo una condizione che deve essere superata; li vuole nella luce, non nell’ombra, anche se l’ombra è un momento di passaggio essenziale per arrivare alla luce. Dunque, checché se ne dica, nel linguaggio di yin e yang sono intrinseche una posizione migliore e una peggiore e, come sempre, la posizione peggiore è attribuita alla donna, al femminile.

Questo va contestato con grande forza: che la natura maschile sia erede, per volontà divina o per legge naturale, delle caratteristiche migliori della natura umana. La posizione del maschile, in ogni latitudine e in ogni longitudine del globo, si è retta sulla ed è dipesa dalla posizione di soggezione in cui ha tenuto la donna, relegata ad una sfera domestica e privata e identificata con una soggettività sempre passiva e deteriore.

Ritengo, nella grande tradizione del pensiero politico delle donne, che lungi dall’essere una condizione intrinseca dei due sessi, questa polarità di caratteristiche maschili e femminili esista prima di tutto come costrutto sociale e culturale, che porta la donna a sviluppare, fin da bambina, degli aspetti della sua natura piuttosto che altri. Lo stesso accade per l’uomo. Questi costrutti vengono definiti come modelli normali di maschilità e femminilità. E dalla normatività imposta ai due sessi derivano le caratteristiche dei due poli, che non sono affatto paritetici, ma nascondono invece posizioni di superiorità e di inferiorità.

Ma la genialità dell’autrice di Lady Oscar, Riyoko Ikeda, donna di notevole cultura (ha studiato filosofia e musica, ed è fumettista e cantante lirica) l’ha portata a rompere questo schema tradizionale. Ha infatti scelto di attribuire a Oscar, una donna, il polo yang e ad André, un uomo, il polo yin. Oscar è la luce, André è la sua ombra. Anche nei tratti fisici questo è esplicitato: Oscar è bionda e André è bruno.

Ancora una volta, questa grande opera ci insegna che un altro modo di pensare la natura femminile è possibile, perché questa non è una condizione immutabile data dal sesso biologico.

.....

Dunque, Oscar e André. Alla fine la pazienza di André è stata premiata e ha potuto coronare il suo sogno d’amore unendosi alla donna che ha sempre amato.

C’è una scena, per me la più bella tra i due, che è un capolavoro di emotività e tensione, un non detto pieno di silenzi e di sguardi che precede e preannuncia la nascita del loro amore.

Episodio 36. Parigi è in rivolta, il sovrano, mal consigliato dall‘ala più oltranzista e reazionaria dell’aristocrazia, decide di non scendere a patti con l’Assemblea Generale e schiera truppe ovunque per soffocare i tumulti. Oscar sta male, è molto malata. Un pomeriggio, mentre è in posa per il ritratto che il padre ha commissionato, il pittore si accorge che non sta bene, così termina la seduta e se ne va. Lei è ansimante su una sedia, ma si ricompone quando sente André entrare nel cortile a cavallo. Lui sale la scalinata e la raggiunge. Lei è di spalle in piedi sul balcone, i capelli mossi dal vento, e senza voltarsi dice:

- Oscar: André, che cosa succede a Parigi?

- André: Parigi è piena di soldati.

(un lungo silenzio, poi lui si avvicina)

- Oscar: Si?

- André: Che cosa mi nascondi?

- Oscar: Niente, André.

- André: Ho perduto un occhio, è vero, ma riesco a vedere bene dentro di te. Non mentire.

(lei si volta ma resta in silenzio)

André: Parla…

- Oscar, con voce imperturbata: Domani verrò con te a Parigi.

E se ne va.

Nessuno dei due vuole confessare all’altro che sta male. André le nasconde i problemi all’occhio destro che lo stanno per rendere completamente cieco e Oscar nasconde ad André di essere gravemente malata. Entrambi agiscono in modo tale che l’altro non sappia e non si preoccupi. André non vuole venir meno alla sua promessa, che è quella di proteggerla, vuole essere fedele al suo compito fino in fondo nonostante le complicazioni alla vista. Oscar non gli confessa che sta male. Sa che se non si cura, se non abbandona il servizio militare, le resterà poco da vivere, ma il suo compito è troppo importante, è troppo alto, e decide di ignorare i consigli del dottore e di non fermarsi.

È in queste condizioni che il loro amore finalmente nasce. Nei giorni che seguono Oscar scopre che André ha problemi anche all'occhio destro, lo mette alla prova per verificare la gravità della situazione, capisce che lui non può quasi più vedere. È molto preoccupata, piange quando vede che lui sta mentendo nel descriverle il quadro finito perché lei non si accorga di niente. Ma per Oscar è ormai chiaro che quella preoccupazione nasconde altro, un sentimento che negli ultimi tempi è cresciuto nel suo cuore senza freni. È il 12 luglio, l’ordine di soffocare la rivolta armata che è scoppiata nelle piazze di Parigi è arrivato. Anche i soldati della Guardia devono combattere contro il popolo. Oscar e André lasciano quindi casa Jarjayes e si dirigono al comando. Ad un certo punto, sulla strada per Parigi, dopo aver scampato un agguato di rivoltosi, lei lo affronta, gli dice che non vuole che lui l’accompagni oltre perché è troppo pericoloso e gli chiede di lasciare l’uniforme. Ma lui risponde che andrà con lei, come sempre. E allora lei crolla e gli confessa di amarlo.